UPD — 16.03.2023

Михаил Александрович Врубель

Михаил Александрович Врубель

-

Родился:17 марта 1856 г., Омск, Российская империя

-

Умер:14 апреля 1910 г. (54 года), Санкт-Петербург, Российская империя

-

В браке с:

-

Сайт:

****************************************************

Михаил Врубель

Михаил Врубель увлекся рисованием еще в детстве. По настоянию отца он должен был стать юристом, однако позже оставил это поприще, чтобы поступить в Академию художеств. Михаил Врубель писал иконы и фрески, работал с мозаикой и рисовал эскизы театральных костюмов, создавал декорации и огромные живописные полотна. Он стал автором «демонического цикла» — серии работ из картин, иллюстраций и скульптуры с главным героем Демоном.

«Действительный студент» Михаил Врубель

Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года в Омске. Его отец Александр Врубель служил военным юристом. Мать была дочерью астраханского губернатора, известного картографа и адмирала Григория Басаргина.

В 1859 году мать будущего художника умерла от чахотки. Через четыре года Александр Врубель женился снова: его второй супругой стала петербурженка Елизавета Вессель. У детей сложились добрые отношения с мачехой. Она занялась их воспитанием, развитием и даже укреплением здоровья: от рождения Михаил Врубель был слабым и болезненным, даже ходить начал только в три года. Уже взрослым он с иронией вспоминал «диеты сырого мяса и рыбьих жиров».

Занимались детьми и родственники Елизаветы Вессель. Ее сестра Александра учила их музыке, а брат Николай, педагог, опробовал на детях новые методики — развивающие игры. К десяти годам Михаил Врубель увлекался музыкой, театральным искусством и рисованием.

Однако по настоянию отца он поступил на юридический факультет Петербургского университета. Все расходы за проживание и учебу взял на себя Николай Вессель. В студенческие годы Врубель увлекался философией и театром, создавал иллюстрации к литературным произведениям. Одна из самых известных работ того времени — графическая иллюстрация «Свидание Анны Карениной с сыном», выполненная черной тушью на коричневой бумаге. Учеба на юридическом факультете не особенно привлекала Врубеля: он два года учился на втором курсе и не смог защитить дипломную работу, из-за чего получил низшую ученую степень — действительный студент.

Иконописец и реставратор

В университетские годы будущий художник подрабатывал гувернерством и репетиторством. Так он попал в семью сахарозаводчиков Папмелей: стал репетитором их сына, с которым вместе учился.

«У Папмелей он [Врубель] жил, как родной: зимою ездил с ними в оперу, летом переселялся со всеми на дачу в Петергоф. Папмели ни в чем себе не отказывали, и все у них было не похоже на строгий и скромный уклад в семье самого Врубеля; дом был полной чашей, даже в излишне буквальном смысле»

Папмели поддерживали увлечение Михаила Врубеля рисованием. Его познакомили со студентами Академии художеств, вскоре Врубель стал посещать там вечерние классы и в 1880 году поступил в Академию. Будущий художник попал в мастерскую Павла Чистякова, а параллельно занимался в акварельной мастерской Ильи Репина. Он изучал основы рисунка и живописи, осваивал акварель и особую методику Чистякова: выстраивать на холсте объем, подобно архитектору.

Осенью 1883 года Павел Чистяков порекомендовал Врубеля историку искусства Адриану Прахову — он искал художника для реставрации старинной Кирилловской церкви в Киеве. После окончания учебного года Врубель переехал в Киев. Он создавал эскизы для реставрации старых фресок, сам расписывал стены церкви и даже написал четыре иконы.

В 1885 году художник уехал в Италию — знакомиться с византийской и позднеримской живописью. В Равенне и Венеции он изучал средневековые витражи и мозаики в итальянских церквях. Во время путешествия Михаил Врубель много работал: делал эскизы, рисовал акварели, за одну ночь создал стофигурную композицию «Орфей в аду».

В Венеции Врубель познакомился с Дмитрием Менделеевым, который был женат на ученице Павла Чистякова. Ученый посоветовал художнику писать иконы не на холсте, а на цинковых пластинах, чтобы уберечь их от влаги. За следующие полтора месяца Врубель создал три такие иконы — «Святой Кирилл», «Святой Афанасий» и «Христос Спаситель».

После возвращения из Италии Врубель ненадолго съездил в Одессу, а потом вновь перебрался в Киев. Он писал картины на заказ, участвовал в реставрации Владимирского собора, давал уроки рисования. Тогда же появились первые наброски, связанные с его будущей легендарной темой Демона.

«Дивная патетическая симфония» Врубеля

В 1889 году Врубель переехал в Москву. В эти годы он вместе с известными художниками — Ильей Репиным, Иваном Айвазовским, Иваном Шишкиным — работал над иллюстрациями к Собранию сочинений Михаила Лермонтова. Среди них были рисунки к поэме «Демон». А параллельно художник писал большое полотно «Демон сидящий». Позже художник создал целый «демонический цикл», состоящий из рисунков, скульптуры и живописных полотен.

«…Я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а «демоническое» — полуобнаженная, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами»

В этот период стал вырабатываться особый стиль художника: полотна он писал филигранными угловатыми мазками, напоминавшими мозаику.

Вскоре Врубель переехал из Москвы в Абрамцево — имение Саввы Мамонтова. Он стал участником абрамцевского кружка, оформлял сказочные оперы Николая Римского-Корсакова. В имении Мамонтова художник возглавил майоликовую мастерскую, создавал гипсовые скульптуры и декоративные панно на заказ, несколько раз ездил в Италию — сначала с самим Мамонтовым, затем с его сыном Сергеем.

В начале 1896 года Михаил Врубель познакомился со своей будущей женой — оперной певицей Надеждой Забелой. Он сделал предложение едва ли не в тот же день, и Забела согласилась.

«Я во время перерыва (помню, стояла за кулисой) была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то господин подбежал ко мне и, целуя мою руку, воскликнул: «Прелестный голос!» Стоявшая здесь T. С. Любатович поспешила мне представить: «Наш художник Михаил Александрович Врубель», и в сторону мне сказала: «Человек очень экспансивный, но вполне порядочный»

К моменту женитьбы у Врубеля практически не было денег, и он стал создавать на заказ театральные костюмы и декорации. В то же время художник писал картины на сказочно-мифологические сюжеты — «Царевна-Лебедь», «Пан», «Богатырь».

В 1900 году художнику присудили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже за изразцовый камин «Вольга Святославич и Микула Селянинович».

В 1901 году у художника родился сын, Надежда Забела оставила сцену, и содержание семьи полностью легло на плечи Михаила Врубеля. Это ухудшило его душевное состояние: он стал замкнутым, вспыльчивым, страдал бессонницей. В эти годы он вновь писал демонов. Работа над «Демоном поверженным» буквально кипела: вместо обычных трех-четырех часов художник иногда работал по 14 часов в день. В 1902 году Врубеля поместили в психиатрическую лечебницу — с этого момента начался период его угасания. В моменты просветления художник узнавал окружающих, общался с ними, пытался рисовать. Уже во время болезни он создал полотна «Шестикрылый серафим», «Роза в стакане», «Жемчужина».

В 1906 году художник ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика.

«Бывают жизни художников — сонаты, бывают жизни художников — сюиты, бывают пьески, песенки, даже всего только упражнения. Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдет в историю, — дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие поколения, если только истинное просветление должно наступить для русского общества, будут оглядываться на последние десятки XIX века как на «эпоху Врубеля»

17 марта 2021 года знаменательная дата — 165 лет со дня рождения выдающегося отечественного художника XIX века Михаила Александровича Врубеля. Кто он? Гений, пытавшийся познать истины мироздания, или безумец, одержимый демоном? Творения художника и по сей день вызывают вопросы и противоречивые чувства, от восхищения до недоумения.

Семья и детские годы

Семейство Врубелей берет истоки от российского дворянского рода польского происхождения (от польского слова wrobel — воробей). Будущий отец художника, Александр Михайлович, строевой офицер, участник Кавказской кампании и Крымской войны, женился на дочери астраханского губернатора, Анне Григорьевне Басаргиной.

Михаил Александрович Врубель родился 17 марта (по старому стилю 5 марта) 1856 года вторым ребенком (всего в семье было 4 детей) в Омске, где служил отец.

В три года Михаил пережил большую трагедию: умерла его мать от чахотки. Сам же ребенок имел слабое здоровье.

После смерти супруги, Александр Михайлович с детьми переехал в Астрахань, где спустя 4 года женился повторно на талантливой пианистке Елизавете Христиановне Вессель.

Семейство Врубелей в 1863 году. Слева — Елизавета Христиановна Вессель-Врубель

У Михаила родители заметили творческие наклонности, и во время проживания в Петербурге, отец водил восьмилетнего сына в рисовальные классы Общества поощрения художников. Через год семья переехала в Саратов, и уже здесь начинающий художник брал частные уроки у учителя Саратовской гимназии Андрея Сергеевича Година.

В 1870 году Александр Михайлович получил должность гарнизонного судьи в Одессе, куда Врубели и отправились. Там юный Михаил закончил с отличием Ришельевскую гимназию.

Студенческие годы

Несмотря на способности в живописи, Михаил Врубель по настоянию отца поступил на юридический факультет Петербургского университета. Работа гувернером на начальных курсах помогла Михаилу совершить поездку по Европе с семьей, где и работал. Во время путешествия он делал зарисовки местных видов Швейцарии, Франции, Германии, а также создавал иллюстрации совместно прочитанных книг для своих воспитанников.

На юрфаке Врубель отличался как ленивый студент с отсутствием интереса к юриспруденции, но при этом он особенно философией, изучением истории и языков.

Михаил Александрович постоянно посещал Эрмитаж, где делал множество зарисовок и заводил знакомства с выпускниками Академии художеств. Он делился с ними своими работами, брал советы по улучшению мастерства, что привело к окончательному осознанию своего призвания.

После окончания в университете нужно было отдать воинскую повинность, и уже в 1880 году Михаил Врубель поступил в Петербургскую Академию художеств.

Начало творческого пути

Обучение в Академии воодушевляло Михаила, и его художественные порывы начали проявляться в полной мере. Обучаясь у таких выдающихся художников, как профессор П.П. Чистяков, И.Е. Репин, Врубель работал по двадцать часов в день и уже вырабатывал свой собственный стиль живописи.

Натурщица в обстановке Ренессанса. 1883 (картины в хорошем разрешении см. по ссылке в комментариях — ред. Н.Ш.)

Врубель вскоре стал считаться одним из лучших студентов Академии. Именно поэтому Чистяков посоветовал А.В. Прахову его для реставрации церкви Кирилловского монастыря под Киевом.

Реставрация и храмовая роспись

В начале 1884 года, так и не окончив Академию, молодой художник отправился в Киев. Там вместе с другими учениками киевской рисовальной школы он занимался «поновлением» прописыванием по контуру старых, оставшихся на стенах фресок. Но кроме «поновления», Врубель должен был создать и новые росписи, для чего подробно изучил многовековую иконографическую традицию древнерусского искусства, включая миниатюры в старинных Евангелиях. В этот период появляются работы художника, проявляющие всю глубину познания и проникновения Врубеля религиозной темой.

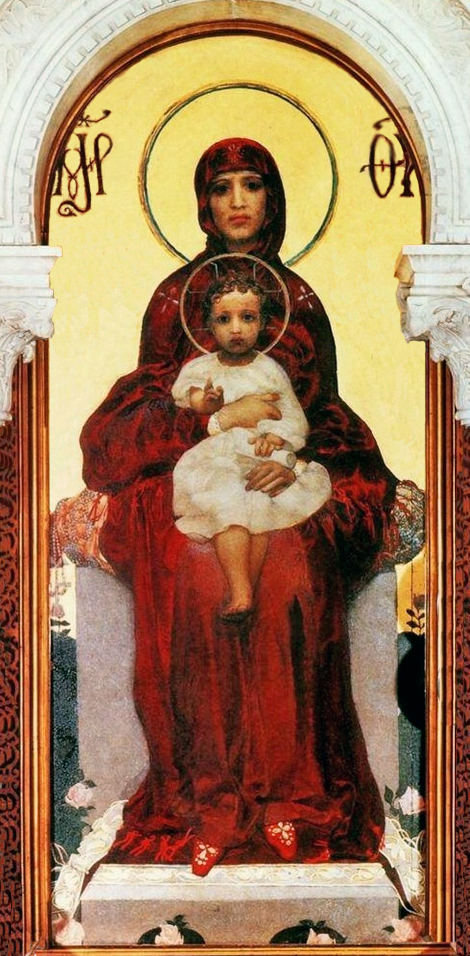

Сошествие Святого Духа на апостолов. 1885

По настоятельному совету Прахова, который заметил болезненный вид и рассеянность у Михаила Врубеля, отправил в Италию для отдыха. Проведя в Венеции полгода, в апреле 1885-го Врубель вернулся в Киев и под впечатлением от путешествия создал четыре иконы: «Св. Кирилл», «Богоматерь c Младенцем», «Св. Афанасий» и «Христос Спаситель». Михаил соединил воедино мистику и аскезу византийской абстракции с жизненной полнотой образов Ренессанса и наполнил застывшие типажи 12 апостолов, изображенных им на своде, плотью и кровью. Примечательно, что лица святых художник писал по памяти со своих знакомых.

Но на пути художника появились первые неудачи.

Врубель предложил свой вариант росписи плафона Владимирского собора на тему «Пятый день сотворения мира – отделение воды от тверди». Хоть он и трудился по чужим, ранее утвержденным эскизам, он привнес свои орнаменты. Но заказчики не приняли работу.

Также был отвергнут набросок «Воскресение. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве» из-за обнаженных фигур стражников и больших размеров (фреска налегала на дверцу).

Воскресение. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве. 1887

После долгой изнуряющей работы Врубель пришел к выводу, что он устал от религиозных сюжетов и оставил данную работу. Творческие неудачи и увлечение спиртным и женщинами усугубило положение.

Новое направление

Помимо живописи Михаил увлекался музыкой, литературой и театром. Всего несколько строк Лермонтова «По небу полуночи ангел летел…» он создал картину «Ангел с кадилом и свечей».

Ангел с кадилом и свечей. 1887

Однажды Врубеля пригласили на оперу А.Г. Рубинштейна «Демон», которую в Киеве поставил И.П. Прянишников. Живописец, пораженный спектаклем и голосами артистов, загорелся идеей написать образ увиденного им демона, что впоследствии станет его одержимостью.

Рассмотрев иллюстрации к одноименной поэме М.Ю. Лермонтова, Михаил Александрович стал уверять друзей, что никто не понимает, каков демон на самом деле. Все вечно путают его то с дьяволом, то с чертом, а ведь с греческого «демон» переводится как «душа». Это нужно соотносить и с поэзией Лермонтова, проникнутой смятением, борьбой с обуреваемыми душу страстями, жаждой познания истины и веры.

Знакомство с меценатом Саввой Мамонтовым, обожавшим талантливых людей, в 1889 году позволило Врубелю решить финансовые вопросы и продолжить свою работу. Савва Иванович по достоинству оценил талант Врубеля, после чего пригласил его в Москву жить в своем доме.

Демон сидящий. 1890

Тамара и Демон. Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» 1890-1891

Пляска Тамары. Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» 1890-1891

«Несется конь быстрее лани…» Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон» 1890-1891

Кроме иллюстраций к «Демону», Врубель создал рисунки к собранию сочинений, но данные издания вызвали возмущение читателей, напуганных иллюстрациями. И только такие мастера, как В.Д. Поленов, И.Е. Репин и В.И. Суриков понимали, что в художественном мире появился новый гений.

Михаил Александрович продолжал жить у Мамонтовых и отправился с ними в путешествие по Италии, Франции и Греции, что поспособствовало созданию «европейских» работ.

Испания. 1894

Гадалка. 1895

Большой скандал

Выходом для Врубеля стало участие во Всероссийской нижегородской выставке, приуроченной к коронации нового императора — Николая II. С. И. Мамонтов, курировавший отдел Русского Севера, обратил внимание, что в соседнем павильоне художественного отдела пустуют две больших стены, и смог договориться с министром финансов о занятии этого места большими панно — площадью 20 × 5 м. Заказ на эти панно — со свободным выбором темы — был передан Врубелю. Художник в тот период активно занимался оформлением особняка С. Морозова в Москве. Размер заказа — 100 квадратных метров — и срок исполнения — три месяца — обескураживали, но Михаил Александрович согласился. Для одной стены он взял былинный сюжет «Микула Селянинович» — как выражение силы русской земли, для другой — «Принцессу Грёзу» Ростана — как символ общей для всех художников мечты о прекрасном.

5 марта 1896 года академик А. Н. Бенуа сообщил руководству Академии художеств, что во вверенном ему павильоне ведутся несогласованные работы, и потребовал от Врубеля эскизы предполагаемых панно.

Прибывшая 3 мая комиссия Академии в составе В. А. Беклемишева, К. А. Савицкого, П. А. Брюллова и других сочла невозможным экспонирование работ Врубеля в художественном отделе выставки. Мамонтов призвал Михаила Александровича продолжать работу и отправился в Петербург, но тем временем возникли проблемы при переносе на холст «Микулы Селяниновича» (не сохранился). Врубель пришёл к выводу, что пропорции фигур ему не удались, и принялся писать новый вариант прямо в павильоне на подмостках. Мамонтов пытался собрать в Петербурге новое жюри, но ему было отказано. 22 мая работы Врубеля вынесли из павильона, и он покинул выставку.

Принцесса Грёза. 1896

Радость

В 1896 году Михаил Александрович познакомился со своей будущей женой, Надеждой Ивановной Забелой, увидев ее на сцене Панаевского театра в Петербурге. Через несколько месяцев после скандала на Нижегородской выставке влюбленные уехали в Женеву и там поженились, вопреки неодобрению родителей невесты (смущала разница в возрасте — художнику на тот момент было 40 лет, Надежде Ивановне — 28, и сомнительная репутация Михаила Александровича).

Женитьба на актрисе и любовь к театру стали толчком для создания работ, посвященных любимой жене, музыкальным и литературным произведениям.

Пан. 1899

Царевна Волхова. Н.И. Забела-Врубель в роли Волховы в опере Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 1897-1898

Сирень. 1900

Царевна-лебедь. 1900

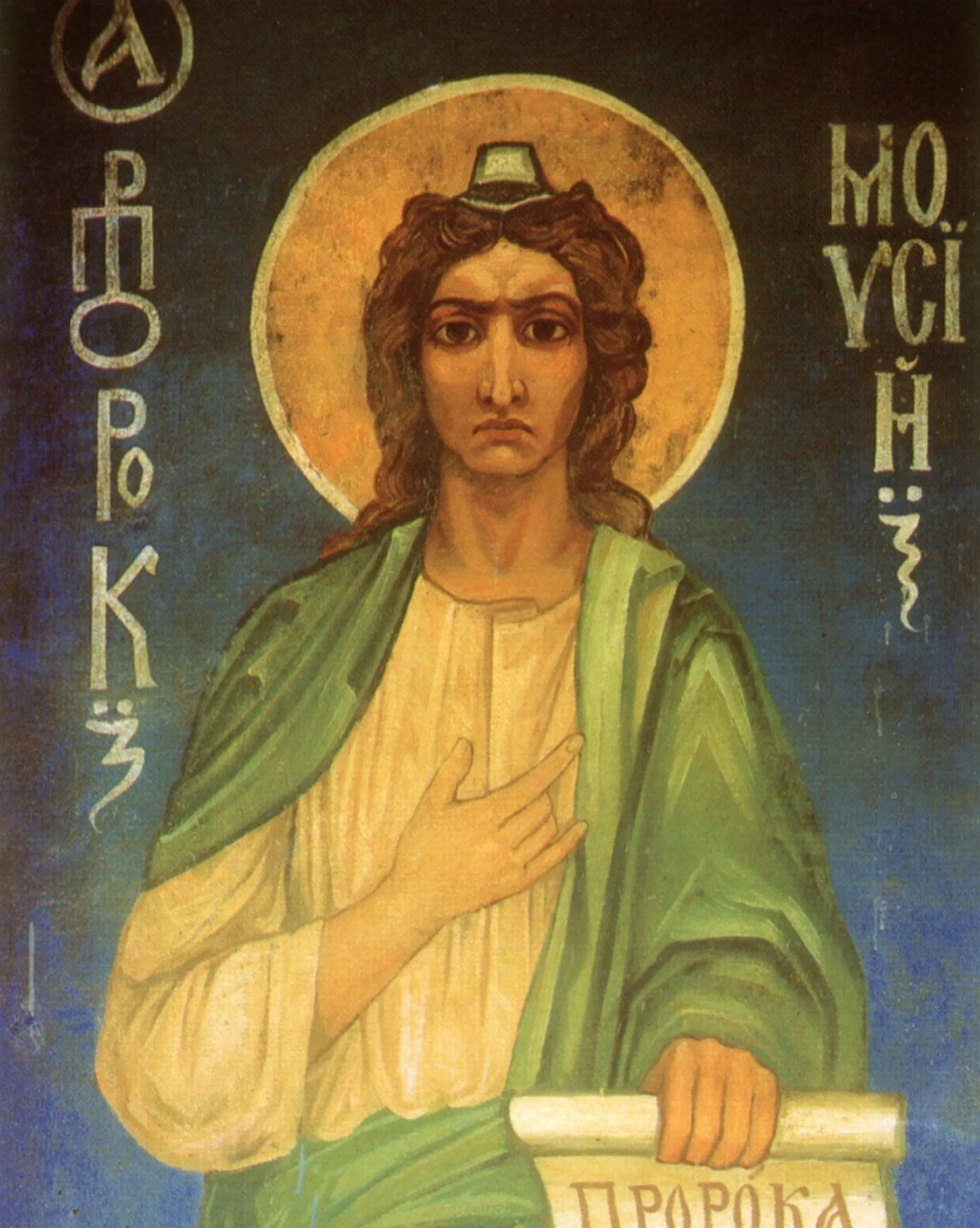

Тема Демона после почти десятилетнего перерыва вновь появилась в переписке Врубеля с Римским-Корсаковым в самом конце 1898 года. С 1899 года художник колебался между сюжетами «Демон летящий» и «Демон поверженный» и на первых порах выбрал первый, но картина так и осталась недописанной. Тема лермонтовского Демона переплеталась с темой пушкинского «Пророка», по мотивам которого Врубель написал картину и сделал несколько иллюстраций.

Демон поверженный. 1902

1 сентября 1901 года у Надежды Врубель родился сын, названный Саввой. Ребёнок был крепкий, хорошо сложённый, но с характерным дефектом — «заячьей губой». В разгар работы над «Демоном» художник написал большой акварельный портрет шестимесячного сына в коляске.

Портрет сына художника. 1902

Рождение сына привело к резкому изменению образа жизни в семье: Н. Забела-Врубель отказалась от кормилицы и ради сына решила на время оставить сцену. Содержание жены и ребёнка целиком пало на плечи Михаила Александровича, и уже с сентября — октября 1901 года он постепенно впадал в депрессию, одновременно увеличивая число рабочих часов. С ноября работа над «Демоном поверженным» вошла в стадию исступления.

Далее картину перевезли в Петербург, где Врубель продолжал непрерывно переписывать её, портя, по мнению друзей. Возбуждённое состояние художника заставило близких отвести его к знаменитому психиатру В. М. Бехтереву, который поставил диагноз «неизлечимый прогрессивный паралич» (в современной терминологии — третичный сифилис). Самому Михаилу Александровичу ничего не сказали, и он отправился в Москву. В старой столице ему стало ещё хуже, несмотря на то, что картину купил за 3000 рублей известный коллекционер Владимир фон Мекк. В начале апреля с симптомами острого психического расстройства Михаил Александрович Врубель был госпитализирован в частную клинику Ф. А. Савей-Могилевича.

Первый кризис

Сумасшествие художника привлекло к нему внимание прессы. Переменил мнение о Врубеле и А. Н. Бенуа, добавив в вёрстку своей «Истории русской живописи XIX века» эмоциональный пассаж об «истинной поэтичности» творчества Врубеля. Тогда же Бенуа и Дягилев приняли решение доказать публике вменяемость художника и организовали в ноябре 1902 года выставку тридцати шести его работ, в том числе всех трёх живописных «Демонов». Эта выставка стала переломной в отношении критиков и публики к наследию художника, однако мало кто верил, что Врубель выздоровеет и вернётся к искусству.

Действительно, состояние Врубеля с апреля по август 1902 года было настолько тяжёлым, что к нему не пускали даже жену и сестру. Он был буен, нуждался в постоянном присмотре. В минуты просветлений он мог связно говорить и даже пытался рисовать, но десятки его больничных рисунков — это «примитивная порнография»; не уменьшалась и мания величия. Состояние его несколько улучшилось к сентябрю — он перестал буянить и рисовать, стал вежлив — и было решено перевести его в клинику В. П. Сербского при Московском университете. Сербский подтвердил диагноз Бехтерева — «прогрессивный паралич вследствие сифилитической инфекции», заражение произошло ещё в 1892 году. После назначения препаратов ртути и успокоительных поведение его стало предсказуемым, к Михаилу Александровичу стали допускать посетителей, в том числе фон Мекка и П. П. Кончаловского. Однако художник уклонялся от разговоров об искусстве и чаще всего был мрачен. Прогноз был неутешительным: дальше лишь физическая и духовная деградация.

Смерть сына. Второй кризис

В феврале 1903 года М. Врубеля выписали из клиники. Он был вял и рассеян, попытки заняться живописью ни к чему не приводили. Врачи советовали отправить его в Крым, однако апатия превратилась к апрелю в тяжёлую депрессию, и художник вернулся в Москву. В. фон Мекк предложил Врубелям провести лето в его имении в Киевской губернии, что несколько взбодрило Михаила Александровича и очень понравилось Надежде Ивановне. Накануне отъезда прихворнул двухлетний Саввочка, который уже пытался говорить. В Киеве болезнь обострилась, и через день — 3 мая — ребёнок умер. Врубель сразу вышел из апатии, и стал деятельно заниматься похоронами, старался быть бодрым и поддерживать жену, которая не произносила ни слова. Потеряв единственного ребёнка, супруги всё-таки поехали к фон Мекку, хотя явно не знали, что делать дальше и куда себя девать. В имении произошло резкое ухудшение психического состояния Врубеля, и уже через неделю он категорически заявил: «Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот»; однако он очень боялся клиники при Кирилловском монастыре.

Было решено отвезти художника в Ригу, где его сначала определили в больницу «Ротенберг» к доктору Теодору Тилингу, а затем, по рекомендации Тилинга, в загородную лечебницу для душевнобольных «Атгазен» к Максу Шенфельдту. Врубель пребывал в тяжелейшей депрессии и хотел свести счёты с жизнью, для чего морил себя голодом. Симптоматика была прямо противоположной, чем в прошлый раз: вместо мании величия — бред самоуничижения и галлюцинации. Однако лечащий врач не соглашался с диагнозом Бехтерева и Сербского, считал, что Врубель как творческая натура оказался в «меланхолии» и настаивал, что художник должен работать. Работа не привела к улучшению. Вдобавок художник так ослаб, что его возили в кресле-каталке, а весенняя простуда переросла в острый ревматизм. Близкие полагали, что он не переживёт этой весны. Однако больной держался и летом, поэтому по совету Сербского 9 июля 1904 года Врубеля доставили в санаторную клинику Ф. А. Усольцева в Петровском парке.

Клиника Усольцева. Реабилитация

Доктор Усольцев поставил Врубелю диагноз «спинная сухотка» (то есть, согласно его мнению, бледной спирохетой был поражён спинной, а не головной мозг), остальное — галлюцинации-«голоса» — он списывал на маниакально-депрессивный психоз, характерный для артистических натур. В клинике произошло чудо: Врубель демонстрировал почти полную реабилитацию. Главную роль здесь сыграли методы Усольцева, а также близость жены и сестры, поселившихся по соседству на даче и видевшихся с Михаилом Александровичем каждый день.

Летом 1904 года Н. Забела получила ангажемент в Мариинской опере, Врубель же не мыслил жизни без жены. Усольцев не настаивал на продолжении лечения, с августа супруги перебрались в Петербург. Вскоре оказалось, что из-за перенесённых испытаний пострадал голос певицы, Надежда Ивановна больше не могла выступать в опере и нашла себя в камерном жанре.

Существенно изменилось и мнение о художнике публики и критиков. Сдвоенный номер «Мира искусства» был целиком посвящён Врубелю, там были приведены репродукции его работ, многие его критики публично взяли свои негативные отзывы обратно. К началу XX века изменились также вкусы и предпочтения публики, в моду вошли импрессионисты и символисты, в результате приемлемыми стали символика и образный строй живописи Врубеля, его эмоциональность и культ красоты.

Жемчужная раковина, 1904

На выставке Союза русских художников 1905 года была показана очередная работа Врубеля — «Жемчужная раковина». Врубель сделал массу графических эскизов, вновь, как и в лермонтовских иллюстрациях, пытаясь решить задачу «чёрно-белой красочности».

В феврале 1905 года симптомы психоза вернулись к Врубелю. Надежда Ивановна вызвала из Москвы Усольцева, который приехал за своим пациентом. Михаил Александрович всё понимал и не противился. Накануне отъезда в Москву, 6 марта, стал прощаться с друзьями и родными, посетил П. П. Чистякова в Академии художеств и Панаевский театр, в котором впервые увидел свою жену.

Последняя творческая активность

Только через полгода Врубель смог более или менее адекватно реагировать на окружающее. Однако письма его к Забеле полны самоуничижения и покаяния. Несмотря на мучающие его «голоса», он вернулся к теме Пророка, начал писать шестикрылого серафима и обратился к теме видений пророка Иезекииля. Картину не удалось завершить: в самом начале 1906 года стало катастрофически падать зрение, подтвердив диагноз прогрессивного паралича; проявилась атрофия зрительного нерва. Содержался он в клинике почти исключительно за счёт жены, что было нелёгкой задачей, ибо месяц пребывания у Усольцева стоил 100—150 рублей, против девяти в университетской клинике у Сербского. Это понимало и театральное начальство, которое держало Забелу в труппе на жалованье 3600 рублей в год.

Видение пророка Иезекииля. Последняя картина Врубеля. 1906

Шестикрылый серафим (Азраил). 1904

Признание Врубеля шло своим чередом: 28 ноября 1905 года Михаила Александровича избрали академиком живописи «за известность на художественном поприще».

Творческая сила пережила в нём всё. Человек умирал, разрушался, мастер — продолжал жить. 12 февраля Врубель в собственноручном письме к жене жаловался, что не может ни читать, ни рисовать. Через несколько дней он полностью ослеп.

Угасание. Кончина

В. Серов. Портрет Врубеля. Начат с натуры в 1906 году в клинике Усольцева, опубликован в 1907 году.

С потерей зрения буйные эксцессы стали реже. Жена регулярно навещала его, иногда приводила аккомпаниатора и устраивала домашние концерты. Анна Врубель посещала брата ежедневно, гуляла с ним и читала ему вслух. Особенно часто, по её словам, перечитывались тургеневские стихотворения в прозе и чеховская «Степь», по мотивам которой когда-то Михаил Александрович написал картину.

В последние годы жизни Врубель практически постоянно был погружён в мир своих галлюцинаций, о которых весьма образно рассказывал окружающим. Иногда наступали просветления, и тогда он жаловался на постигшее его несчастье и изобретал аскетические практики, которые должны были вернуть ему зрение: отказывался от пищи, целыми ночами простаивал перед кроватью. Михаил Александрович мог не узнавать старых друзей, навещавших его, например, Поленова. Анна Александровна Врубель вспоминала, что в последний год её брат говорил, что устал жить. Суровым февралём 1910 года он намеренно простаивал под открытой форточкой и спровоцировал у себя воспаление лёгких, перешедшее в скоротечную чахотку.

Накануне смерти (1/14 апреля 1910 года) Врубель привёл себя в порядок, вымылся с одеколоном и ночью сказал ухаживавшему за ним санитару: «Николай, довольно уже мне лежать здесь — поедем в Академию». Действительно, на следующий день гроб был установлен в Академии художеств.

3 апреля состоялись похороны на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Единственную речь произнёс Александр Блок, назвав художника «вестником иных миров». А. Блок над могилой Врубеля сказал: «Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим».

© https://www.livemaster.ru/topic/3501598-article-mihail-vrubel-tragediya-geniya

**********************************************************************************************************

«Тех миров, которые видел он, мы ещё не видели»

Иконописец и реставратор

О многих ли художниках можно сказать — гениальный? Ещё о меньшем количестве — он создал своё направление. А если к этому добавить — работал во всех видах изобразительного искусства, был незаурядной личностью, долго оставался непризнанным гением, а когда пришёл успех, его судьба окрасилась в трагические оттенки. Необычный набор характеристик, не правда ли? И весь он воплотился в жизни удивительного живописца, основоположника русского модерна Михаила Врубеля.

Он родился в Омске. Его отец был военным, поэтому семья часто переезжала. Рисовать Михаил начал уже в пятилетнем возрасте. Позже поступил в Академию художеств. Не закончив обучение, принял приглашение своего будущего покровителя Адриана Прахова и уехал в Киев реставрировать церковные росписи.

В течение шести лет он трудился над древними фресками и параллельно писал иконы: «Святой Афанасий», «Богоматерь с младенцем» и другие. Прообразом Богоматери послужило лицо жены Прахова, в которую художник был влюблён. Самоуверенный и пылкий, Врубель даже сделал ей предложение, но получил отказ.

Икона была создана в 1884—1885 годах для оформления одноярусного мраморного иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Именно эта работа сделала Врубеля известным широкой публике и послужила отправной вехой в его последующей карьере художника и декоратора. Несмотря на то, что образ выполнен согласно всем канонам православной иконографии, критики отмечают его выразительность и оригинальность.

Искусствоведы и художники единогласно признали успех не только образа Богоматери, но и других работ, выполненных Врубелем в Кирилловской церкви. Так, например, известный коллекционер Павел Третьяков хвалил эту работу художника, специально приезжал в Киев её посмотреть и сокрушался, что не может приобрести для своей коллекции, а критик и галерист Сергей Маковский считал, что дебютная работа живописца в Кирилловской церкви является «высочайшим достижением» и подчёркивал, что достижение это «глубоко национальное», отвергал выдвинутые автору обвинения в «нерусском (польском) происхождении» и «эстетическом космополитизме». Искусствовед и критик Александр Бенуа также отмечал мастерство художника и подчёркивал, что в сравнении с работами Врубеля в Кирилловской церкви фрески Василия Васнецова «кажутся поверхностными иллюстрациями».

Одна из сохранившихся законченных работ киевского периода — «Девочка на фоне персидского ковра».

На картине изображена девочка-подросток в розовом атласном платье, сидящая на фоне персидского ковра. На полотне присутствуют роза и богато инкрустированный кинжал — традиционные эмблемы любви и смерти. На шее девочки — жемчужное ожерелье, пальцы рук унизаны перстнями.

К нашему времени краски полотна заметно потемнели. Врубель часто торопился в работе и нарушал технологию, используя ретушные лаки, которые быстро высушивали поверхность картины. В настоящее время полотно экспонируется в собрании Киевского музея русского искусства.

«Вестник иных миров»

Из Киева живописец перебрался в Москву и вскоре познакомился с известным меценатом Саввой Мамонтовым, который до последних дней помогал непризнанному гению.

В 1891 году Врубель написал 30 иллюстраций к юбилейному изданию сочинений Михаила Лермонтова под редакцией Кончаловского. Большая часть работ относилась к поэме «Демон».

Демон — образ силы человеческого духа, внутренней борьбы, сомнений. Трагически сцепив руки, он сидит с печальными, огромными глазами, в окружении невиданных цветов.

В период работы Врубель в целом был здоров, хотя окружающие отмечали его раздражительность.

Картина «Демон поверженный» выполнена на холсте маслом. Фоном её является горная местность в алом закате. Композиция подчёркивает стеснённость фигуры демона, будто бы зажатого между верхней и нижней перекладинами рамы. Картина написана в индивидуальном стиле Врубеля с эффектом кристаллических граней, что делает его работы более похожими на витражи или панно. Такого эффекта художник добился с помощью плоских мазков, выполненных мастихином.

Картины, с которых смотрели грозные ангелы с израненной человеческой душой, пугали практически всех. Но не Мамонтова, который увёз непонятого художника на несколько лет в Италию.

Вскоре начался наиболее плодотворный период в жизни Врубеля. Вернувшись в Москву, он получил несколько заказов на декоративные панно. Одно из них — «Венеция».

Первая выставка Врубеля состоялось, когда ему было 40 лет. Работы художника вызвали огромный резонанс в творческой среде. Критики назвали его полотна «нехудожественными» произведениями, а пресса окрестила их автора декадентом.

1896 год стал самым счастливым в жизни гения: он познакомился со своей женой Надеждой Забелой, певицей частной оперы Мамонтова. Врубель сделал предложение практически в первый день знакомства, а через полгода живописец и оперная певица обвенчались. К этому периоду относится и знакомое всем с детства произведение «Царевна-Лебедь», посвящённое персонажу оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Партию Царевны-Лебеди исполняла супруга живописца.

Царевна с полотна Врубеля таинственна и загадочна, лицо её печально. Изображена Царевна-Лебедь на фоне спускающихся над морем сумерек, узкой полоски заката на горизонте и далёкого города (фоном послужили декорации к спектаклю, выполненные художником).

А. П. Иванов говорил об этой работе: «Не сама ли то Дева-Обида, что, по слову древней поэмы, «плещет лебедиными крылами на синем море» перед днями великих бедствий?», имея в виду персонаж из «Слова о полку Игореве». Александр Блок также очень любил эту картину и всегда держал её репродукцию в кабинете в Шахматове. Ею навеяно большое стихотворение с подзаголовком «Врубелю».

Но не всё было гладко в семейной жизни Врубеля. В 1903 году умер двухлетний сын Савва, и страдающий от демонов художник окончательно сошёл с ума. Скончался Врубель в больнице для душевнобольных в 54 года.

Солнечным весенним днём мастера похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Александр Блок произнёс длинную, красивую, похожую на полотна Врубеля речь. Александр Бенуа говорить не решился. В газете «Речь» он опубликовал статью, в которой написал следующие строки: «Бывают жизни художников — сонаты, бывают жизни художников — сюиты, бывают пьески, песенки, даже всего только упражнения. Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдёт в историю, — дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие поколения, если только истинное просветление должно наступить для русского общества, будут оглядываться на последние десятилетия 19-го века как на «эпоху Врубеля».

ДОПОЛНЕНИЯ:

https://homsk.com/bingo/20-citat-iz-pisem-mihaila-vrubelya-kak-hudozhnik-rabotal-i-pochemu-byl-soboy-nedovolen

Издательство «РИПОЛ классик» выпустило книгу «Михаил Врубель. Письма сестре». В ней содержатся послания, которые художник отправлял старшей сестре Анне Врубель с юных лет и до 1906 года, пока не ослеп после тяжелой болезни. В письмах он рассказывал о своих работах и поездках, успехах и неудачах, о знакомствах с живописцами и музыкантами:

Врубель был поклонником оперной музыки. Также в книгу включены воспоминания Анны Врубель, Екатерины Ге, Константина Коровина, Валерия Брюсова и жены художника — Надежды Забелы.

Мы публикуем отрывки из писем, в которых Михаил Врубель описывал свои работы: ранние пейзажи, иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова, масштабные полотна более поздних лет, эскизы к театральным декорациям и храмовые композиции.

****************************************************************************

«Погружен всем своим существом в искусство»: письма Михаила Врубеля

https://www.culture.ru/materials/256714/pogruzhen-vsem-svoim-sushestvom-v-iskusstvo-pisma-mikhaila-vrubelya

****************************************************************************

https://snob.ru/entry/238548/ —

Михаил Врубель: «В сияньи многоцветных крыл»

Эпохальная выставка, посвященная творчеству великого русского художника Михаила Врубеля, открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Около 300 произведений из девяти российских и зарубежных музеев, а также частных московских собраний — в таком объеме еще никогда творчества Врубеля не было представлено. По мнению организаторов, эта выставка имеет все шансы встать в ряд главных музейных блокбастеров последнего десятилетия. В Новой Третьяковке побывал главный редактор проекта «Сноб» Сергей Николаевич

4 НОЯБРЯ 2021

****************************************************************************

https://artchive.ru/publications/3276~Ot_Demona_k_Proroku_istorija_bolezni_Vrubelja — От Демона к Пророку: история болезни Врубеля

*************************************************************

https://allpainters.ru/vrubel-mihail.html — МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА

Источник: https://allpainters.ru/vrubel-mihail.html

*************************************************************

http://dianov-art.ru/2020/07/26/govorit-vrubel/

Экскурсия по главной выставке в Третьяковке: https://youtu.be/hL8gBOaPg7g — ВРУБЕЛЬ — 165 лет со ДР

***********************************************************

Дискуссия по выставке: «Мистическое томление». М.ВРУБЕЛЬ — https://www.youtube.com/live/sJwSkpcT5y4?feature=share

***********************************************************

М. ВРУБЕЛЬ и Надежда Забела-Врубель. Больше, чем любовь: https://youtu.be/a2gOlxaBRIk — ТК

Лекция о Врубеле в Русском музее: https://www.youtube.com/live/NjAfltm4YW0?feature=share

Прямой эфир состоялся 22 мар. 2022 г. Беседы об искусстве с Русским музеем

Онлайн-лекция посвящена Михаилу Врубелю – одному из самых ярких, самобытных и многогранных мастеров в отечественном искусстве рубежа XIX – ХХ веков. Врубель прославился как живописец-станковист, график и иллюстратор, автор монументальных росписей, театральных декораций и произведений декоративно-прикладного искусства, скульптор и даже архитектор. Его творчество неразрывно связано с «серебряным веком» русской культуры, важными чертами которого были особая напряженность духовных поисков, формирование новых выразительных средств в искусстве, страх перед быстро меняющейся реальностью, в которой нет места идеалам ушедших эпох и, вместе с тем, стремление изменить окружающий мир по законам красоты.

О творческом пути Михаила Врубеля расскажет Анна Владимировна Прозорова, ведущий методист сектора методики экскурсионно-лекционной работы Русского музея.//Виртуальный музей

https://www.youtube.com/live/hH3U5k8ETVQ?feature=share

Из ада изведенные: Михаил Врубель, Фридрих Ницше: искусство после «смерти Бога» Онлайн-лекция

Лектор: Алексей Алексеевич Курбановский, доктор философских наук, искусствовед, профессор, критик, переводчик, главный научный сотрудник Государственного Русского музея.

Михаил ВРУБЕЛЬ. Картины: https://youtu.be/4EUxh6AP0sY

*********************************************************

https://gallerix.ru/storeroom/1455636907/

Что почитать о Врубеле: https://lavrus.tretyakov.ru/publications/chto-pochitat-o-vrubele/

Монографии о Михаиле Врубеле написаны мэтрами отечественного искусствознания, среди которых Степан Яремич, Петр Суздалев, Михаил Алленов, Михаил Герман. Лаврус предлагает узнать о самых важных исследованиях, посвященных художнику.

Автор: Елена Федотова

Творческий метод М. Врубеля. Проблемы композиции…

elar.urfu.ru›bitstream/10995/72380/1/urfu1997_…

С.М. Даниэль в работе «Сети для Протея» (написанной в эссеистической манере) касается творчества Врубеля в контексте проблемы изобразительной метафоры. Книгу отличает инновационный подход, в ней представлена эмпирическая типология изобразительной метафоры.//https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/72380/1/urfu1997_d.pdf

Мережников Андрей Николаевич

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД М. ВРУБЕЛЯ.

ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ

Том 1

Специальность: 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Научный руководитель

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ,

Е. П. Алексеев

https://top10a.ru/samye-znamenitye-kartiny-vrubelya.html

Александр Галат: Михаил Врубель. Альбом. Издательство: Амфора, 2010 г. — купить:

https://www.labirint.ru/books/274432/

http://jezmmm.ru/philosophy/shlemovana/2021/09/30/natalya-boneczkaya-duh-serebryanogo-veka-fenomenologiya-epohi-russkij-ekzistenczializm/

Наталья Бонецкая. Дух Серебряного века (феноменология эпохи) || Русский экзистенциализм