1865г.

1865г.

Русский композитор, пианист Модест Петрович Мусоргский родился 21 (9 по старому стилю) марта 1839 года в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне деревня Карево Куньинского района Псковской области).

Его отец — Петр Алексеевич Мусоргский — происходил из старинного рода смоленских дворян.

В раннем детстве Мусоргский обучался игре на фортепиано, после переезда в Санкт-Петербург в 1849 году продолжал занятия с пианистом Антоном Герке, поощрявшим его первые опыты сочинения музыки. Первым напечатанным музыкальным сочинением Мусоргского была полька Porte-enseigne Polka (1852).

В 1852 году, следуя семейной традиции, он поступил в петербургскую Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую окончил в 1856 году.

В 1856-1858 годах Мусоргский служил офицером лейб-гвардии Преображенского полка.

Во время службы произошла его встреча с ординатором военно-сухопутного госпиталя и композитором Александром Бородиным. Зимой 1856-1857 годов Мусоргский познакомился с композиторами Александром Даргомыжским, Цезарем Кюи, Милием Балакиревым и музыкальным критиком Владимиром Стасовым и примкнул к созданной ими «Новой русской музыкальной школе», известной как «Могучая кучка». Под руководством Балакирева он начал серьезно заниматься композицией.

В июне 1858 года Мусоргский вышел в отставку с военной службы и целиком посвятил себя музыке.

В конце 1850-х — начале 1860-х годов он написал ряд оркестровых, фортепианных сочинений (некоторые из них не окончены), песен и романсов. В 1858 году написал два скерцо в переложении для оркестра, одно из которых было исполнено в концерте русского музыкального общества оркестром под управлением Антона Рубинштейна в 1860 году. Затем Мусоргский начал писать музыку к «Эдипу» Софокла (сохранилась лишь часть).

Стесненные обстоятельства заставили композитора в 1863 году снова поступить на службу. В 1863-1868 годах он был чиновником Инженерного управления, в 1868-1879 годах работал в Лесном департаменте, в 1879 году служил в Государственном контроле.

В 1863 году он принялся за оперу «Саламбо» по сюжету Гюстава Флобера. Произведение не было окончено, и его музыкальные материалы Мусоргский использовал для других своих сочинений, особенно – оперы «Борис Годунов».

После ряда романсов композитор начал писать комическую оперу «Женитьба» на текст Гоголя. В 1868 году был создан первый акт, который так и не был напечатан.

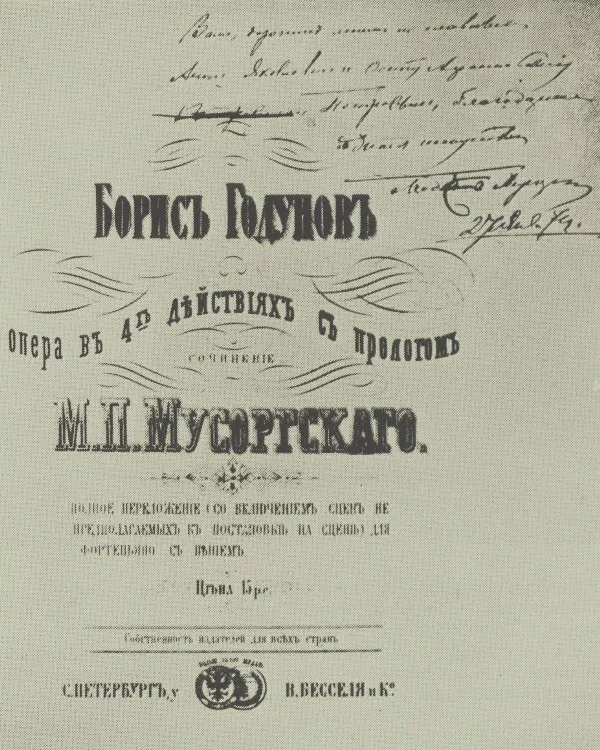

Вершиной творчества Мусоргского 1860-х годов стала опера «Борис Годунов» на сюжет Александра Пушкина, поставленная на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1874 году. Опера была начата 1868 году и была готова в 1870 году, но дирекция Мариинки отказалась принять ее, ссылаясь на чрезмерное обилие хоров и ансамблей и недостаток solo. Мусоргский переделал «Годунова» соответственно этим указаниям, добавив финальную картину въезда Лжедмитрия. В течение десяти лет после постановки «Борис Годунов» был дан 15 раз и затем снят с репертуара.

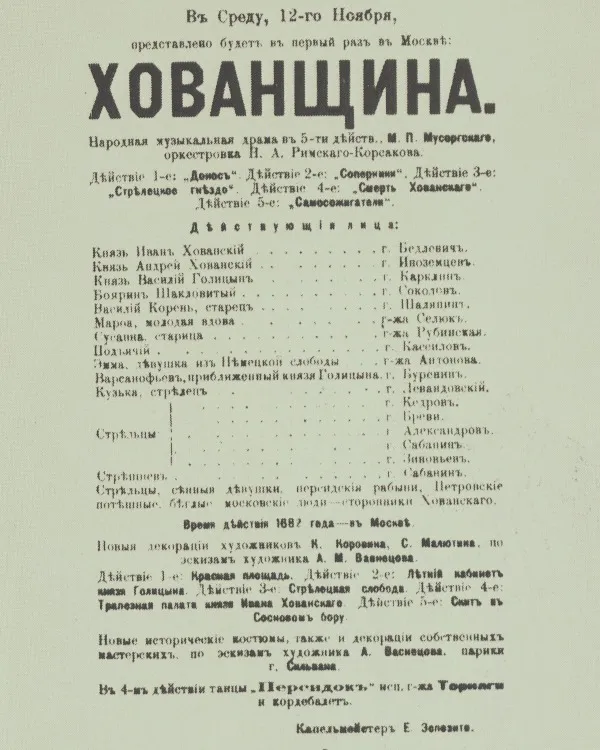

В 1872 году была начата последняя опера композитора – «Хованщина» по сюжету Владимира Стасова, либретто Мусоргского. Произведение было окончено в набросках в 1880 году. Одновременно с 1875 года композитор писал оперу «Сорочинская ярмарка» по Николаю Гоголю, но бросил ее, не окончив.

В жанре социальной сатиры Мусоргским были написаны романсы «Козел», «Семинарист», «По грибы», «Пирушка». Богатой колоритностью отмечены песни «Калистрат», «Колыбельная Еремушки» (слова Николая Некрасова), «Спи-усни, крестьянский сын» (из «Воеводы» Александра Островского), «Гопак» (из «Гайдамаков» Тараса Шевченко), «Светик Савишна» и «Озорник» (обе – на слова Мусоргского), «Блоха» и другие. Выразительная декламация отличает песни «Сиротка» и «Забытый» на сюжет известной одноименной картины Василия Верещагина. Применение новых приемов ярко выразилось в вокальных картинах из детской жизни «Детская» на текст самого композитора, в четырех романсах под общим заглавием «Песни и пляска смерти» (1875-1877) на слова графа Арсения Голенищева-Кутузова и других произведениях.

Образы народного быта и фантастики нашли отражение в симфонических произведениях Мусоргского — «Интермеццо» (1861, инструментовано в 1867 году) и фантазии «Ночь на Лысой горе» (закончена и инструментована Николаем Римским-Корсаковым в 1867 году). Известны музыкальные эскизы «Картины с выставки», написанные для фортепиано в 1874 году в виде музыкальных иллюстраций к акварелям Виктора Гартмана.

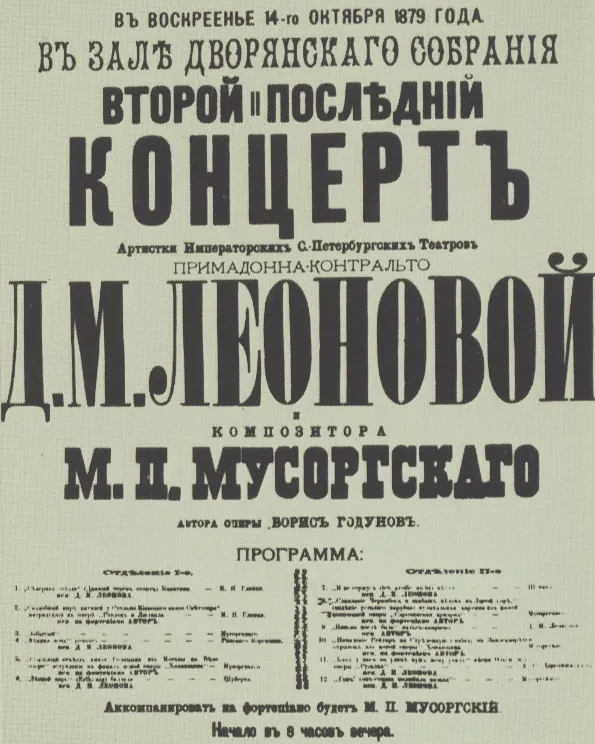

В 1879 году композитор в качестве аккомпаниатора предпринял концертное путешествие по России с певицей Дарьей Леоновой. С 1880 по 1881 год он работал аккомпаниатором в открытых Леоновой Музыкальных классах.

В феврале 1881 года по состоянию здоровья Мусоргский был помещен в петербургский Николаевский военный госпиталь. В этом лечебном заведении художник Илья Репин написал известный портрет композитора.

28 (16 по старому стилю) марта 1881 года в Николаевском госпитале Модест Мусоргский скончался. Композитор был похоронен в Некрополе мастеров искусств. При жизни Мусоргского была опубликована лишь часть его наследия – «Борис Годунов» и несколько вокальных произведений. Друг Мусоргского композитор Римский-Корсаков добровольно взял на себя обязанность привести в порядок и издать все его сочинения. Завершая и оркеструя незаконченный материал, Римский-Корсаков произвел много изменений мелодического и гармонического порядка и в законченных автором сочинениях. Так, он сделал ряд изменений, сокращений, перемещений, а также полностью переинструментовал оперу «Борис Годунов», поставленную в конце 1896 года.

В 1927 году музыковедом Павлом Ламмом была подготовлена сводная авторская редакция «Бориса Годунова». В 1940 году свою редакцию оперы Мусоргского предложил Дмитрий Шостакович.

По авторским материалам Римским-Корсаковым была завершена и оркестрована опера «Хованщина», поставленная в 1886 году.

Опера Мусоргского «Сорочинская ярмарка» впервые прозвучала в 1911 году, в день 30-летия со дня кончины Мусоргского. Среди музыкантов, которые пытались ее закончить, — Александр Лядов, Вячеслав Каратыгин, Юрий Сахновский, Цезарь Кюи. Павел Ламм составил клавир «Сорочинской ярмарки» на основе автографов Мусоргского, а композитор Виссарион Шебалин завершил и оркестровал произведение, используя авторские черновые записи (1930).

В 1914 году бронзовый памятник-бюст Модесту Мусоргскому работы Алексея Тимченко был установлен на гранитном постаменте перед зданием бывшей Школы гвардейских подпрапорщиков (позднее – Николаевского кавалерийского училища). В 1926 году бюст был снят с постамента и уничтожен, в 1989 году – восстановлен и торжественно открыт.

Имя Модеста Мусоргского в 1939 году было присвоено ленинградскому Первому музыкальному училищу.

В 1989 году – Малому театру оперы и балета (ныне — Михайловский театр Санкт-Петербурга).

В 1970 году в Наумово Псковской области, в усадьбе деда, где прошло детство композитора, был открыт Музей М.П. Мусоргского.

В 1989 году, в честь 150-летия со дня рождения композитора, в Кареве на месте бывшей усадьбы Мусоргских был установлен памятник композитору работы скульптора Виктора Думаняна.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

**************************************************

[Не сочтите за повтор — хорошим материалом испортить публикацию нельзя (прим. ред. — Н.Ш.)]

Модест Мусоргский

Ученик Милия Балакирева, член «Могучей кучки», Модест Мусоргский всегда интересовался фольклором и народной музыкой. Первая же опера композитора «Борис Годунов» шла в театре с аншлагами, билеты на нее раскупали заранее, а отрывки люди пели даже на улицах. Пьесы, романсы и музыкальные драмы Мусоргского с народными мотивами критики называли «самобытными русскими произведениями».

«Сын старинной русской семьи»: детство и учеба будущего композитора

Модест Мусоргский родился 21 марта 1839 года в родовом имении в селе Карево Псковской губернии. Его отец Петр Мусоргский был потомком древнего княжеского рода, который происходил от Рюрика, мать Юлия Чирикова — дворянкой, дочерью губернского секретаря. Она давала будущему композитору первые уроки музыки, учила его играть на фортепиано. Мусоргский был активным ребенком и часто сбегал с занятий к няне — слушать русские сказки.

Сын старинной русской семьи. Под непосредственным влиянием няни близко ознакомился с русскими сказками. Это ознакомление с духом русской народной жизни было главным импульсом музыкальных импровизаций до начала ознакомления еще с самыми элементарными правилами игры на фортепиано.

Уже в семь лет Мусоргский мог сыграть некоторые произведения Ференца Листа, выступал на домашних концертах. Теперь с ним занималась профессиональная пианистка.

В 1849 году, когда Мусоргскому исполнилось 10 лет, отец повез будущего композитора и его старшего брата Филарета в Петербург — он хотел, чтобы дети получили образование в столице. Мусоргский поступил в старейшую петербургскую школу Петришуле, где основными предметами были иностранные языки. Он не оставил занятий музыкой и брал уроки у пианиста Антона Герке, выступал с номерами на домашних концертах петербургской знати.

В 1852 году будущий композитор поступил в юнкерскую школу, где готовили кадровых военных. Учился он прилежно, интересовался искусством и философией, переводил на русский произведения швейцарского писателя Иоганна Лафатера. Филарет Мусоргский вспоминал: «Учился он в школе очень хорошо, был постоянно в первом десятке учеников; с товарищами был очень близок, был ими вообще любим».

В это время Модест Мусоргский впервые сочинил собственное музыкальное произведение — пьесу для фортепиано «Porte-enseigne polka». Работу он посвятил своим одноклассникам по юнкерской школе. Антон Герке одобрил произведение и напечатал его отдельным изданием под названием «Подпрапорщик».

«Соединить военную службу с искусством — дело мудреное»

В 1856 году Мусоргский закончил юнкерскую школу и поступил на службу в Преображенском полку. Здесь он организовал кружок любителей музыки, в который входили Николай Оболенский и Григорий Демидов. Они вместе посещали театры, слушали оперы и обсуждали теорию музыки. Для Оболенского Мусоргский написал фортепианную пьесу.

В конце 1850-х композитор познакомился с музыкантами Александром Бородиным и Александром Даргомыжским, с которыми потом дружил много лет. Они пригласили Мусоргского в кружок Милия Балакирева, а тот стал учителем и наставником начинающих музыкантов. Вскоре к ним присоединились Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Вместе с художественным критиком Владимиром Стасовым они организовали музыкальное содружество, которое получило название «Могучая кучка».

В это же время Мусоргский покинул армию. Он писал: «Соединить военную службу с искусством — дело мудреное». Композитор много учился под руководством Балакирева, однако почти не сочинял крупных произведений. Цезарь Кюи по этому поводу писал: «Вероятно, Модест по-прежнему полдня думает об том, что он будет делать завтра, а остальную половину об том, что он делал вчера».

С 1858 года Мусоргский работал над своей первой оперой «Эдип в Афинах», но так и не закончил ее. Он пытался найти свой собственный стиль, много экспериментировал, брался за разные жанры. Композитор создал несколько романсов, пьес, переложений Бетховена. Они не стали популярными. Милий Балакирев полагал, что композитор ленится, а его произведения не оригинальны. Мусоргский не обижался на критику и писал в письме к наставнику: «Вы меня славно умели толкать во время дремоты».

В 1861 году Мусоргский создал небольшое инструментальное произведение под названием «Интермеццо». Его вдохновило наблюдение за крестьянами в деревне Псковской губернии: «Вдали показалась толпа молодых баб, шедших с песнями, с хохотом по ровной тропинке. У меня мелькнула в голове эта картина в музыкальной форме, и сама собою неожиданно сложилась первая «шагающая вверх и вниз» мелодия а-ля Бах: веселые, смеющиеся бабенки представились мне в виде мелодии, из которой я потом сделал среднюю часть».

«Самобытные русские произведения»: песни, пьесы и «Детский цикл»

В 1863 году Мусоргский вернулся в Петербург. Он начал работать над оперой «Саламбо» по одноименному роману французского писателя Гюстава Флобера, написал «народные картинки» — песни «Светик Савишна» и «Калистрат» — и сочинение для оркестра «Иванова ночь на Лысой горе». Его композитор создал под впечатлением от повести Николая Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» и драмы Георгия Менгдена «Ведьма».

Я вижу в моей греховной шалости самобытное русское произведение, не навеянное германским глубокомыслием и рутиной, а как «Савишна» вылившееся на родных полях и вскормленное русским хлебом.

Параллельно Мусоргский работал над вокальным циклом «Детская», в который вошли семь пьес. После публикации он стал популярен в России и за рубежом. Произведения одобрил Ференц Лист и даже прислал Мусоргскому подарок. Композитор вспоминал: «Я никогда не думал, чтобы Лист, за небольшими исключениями, избирающий колоссальные сюжеты, мог серьезно понять и оценить «Детскую», а главное, восторгнуться ею».

Отрывки из неоконченной «Саламбо» композитор использовал в «Борисе Годунове». Эта опера стала его первым крупным завершенным произведением. Либретто для нее он создал на основе одноименной трагедии Александра Пушкина и «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Первую редакцию Мусоргский закончил в 1869 году. Он передал оперу в Дирекцию Императорских театров, однако в постановке композитору отказали: «Был у директора театров; он сказал, что в этом году они ничего не могут ставить нового, а впрочем, меня могут позвать в половине августа или в начале сентября попугать их «Борисом». Однако поставить оперу удалось только в 1874 году. Вскоре билеты на «Бориса Годунова» раскупали заранее, песни из него распевали на улицах, но при этом пресса публиковала отрицательные рецензии.

Это было великое торжество Мусоргского. Старики, индиференты, рутинисты и поклонники пошлой оперной музыки дулись и сердились (это тоже торжество!); педанты консерватории и критики протестовали с пеной у рта. <…> Но зато молодое поколение ликовало и сразу подняло Мусоргского на щитах.

Раскритиковали «Бориса Годунова» и друзья Мусоргского, члены «Могучей кучки». Отрицательный отзыв на оперу в газете «Санкт-Петербургские ведомости» написал композитор Цезарь Кюи: «В нем [либретто «Бориса Годунова»] нет сюжета, нет развития характеров, обусловленного ходом событий, нет цельного драматического интереса. Это ряд сцен, имеющих, правда, некоторое прикосновение к известному факту, но ряд сцен расшитых, разрозненных, ничем органически не связанных».

Однако Мусоргский не оставил творчества. В том же 1874 году композитор закончил цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки», в который среди прочих вошли «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках (Баба-яга)» и другие. Произведение Мусоргский посвятил своему умершему другу — архитектору Виктору Гартману. Под впечатлением от сочинения Ференца Листа «Пляска смерти» композитор написал вокальный цикл «Песни и пляски смерти» на стихи поэта Арсения Голенищева-Кутузова. В него вошли четыре пьесы, каждую из которых Мусоргский посвятил своим друзьям.

«Народная музыкальная драма» Модеста Мусоргского

Идея создать еще одно масштабное произведение, посвященное российской истории XVII века, появилась у Модеста Мусоргского во время работы над оперой «Борис Годунов». Однако к написанию «Хованщины» композитор приступил только в середине 1870-х. В работе над новой оперой ему помогал Владимир Стасов. Он изучал исторические летописи в библиотеках, собирал факты для либретто. Композитор писал Стасову: «Я посвящаю Вам весь тот период моей жизни, когда будет создаваться «Хованщина»; не будет смешно, если я скажу: «посвящаю Вам себя самого и жизнь свою за этот период».

Опера отнимала у Мусоргского много времени. В эти годы у него начались проблемы с деньгами и здоровьем, ухудшились отношения с членами «Могучей кучки». В 1875 году он писал в письме Стасову: «Могучая кучка выродилась в бездушных изменников». Регулярные встречи композиторов объединения прекратились. Мусоргский в это время подружился с певцом Осипом Петровым. Тот предложил композитору написать оперу по повести Николая Гоголя «Сорочинская ярмарка». Мусоргский согласился, а роль крестьянина Солопия Черевика пообещал отдать Петрову. Над «Сорочинской ярмаркой» и «Хованщиной» он работал до конца жизни. В письмах друзьям он сообщал, что хочет изобразить в них подлинный русский характер, изучить его неизвестные черты.

В человеческих массах, как в отдельном человеке, есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты никем не тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по догадкам, всем нутром изучать и кормить ими человечество, как здоровым блюдом, которого еще не пробовали. Вот задача-то! Восторг и присно восторг!

Работа над операми шла очень медленно. Мусоргский по несколько раз переписывал уже готовые сцены: «До такой степени я становлюсь строгим к себе — уморительно». Он переделывал и вступление к «Хованщине» под названием «Рассвет на Москве-реке». В нем считывается прием композитора: он часто использовал и перерабатывал народные песни и мотивы, а иногда вставлял их части в свои произведения. Из-за этого сочинения Мусоргского стали называть «народными музыкальными драмами».

Последние годы жизни и болезнь композитора

С 1876 года оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в Мариинском театре начали исполнять в урезанном виде. Цензура вырезала финальную сцену, в которой народ исполнял хор «Слава тебе, царевичу!» для Лжедмитрия I. Композитор по этому поводу писал: «Наши оперы нечто вроде беззащитных цыплят перед всемогущим поваром. Какой-нибудь Терентий или Пахом имеет все права, в любой день или час, словить талантливейшую русскую оперу за крыло, отхватить ей лапы или хвост, перерезать горло и потом стряпать из нее какое только ему взбредет на ум фрикассе».

Из-за нехватки денег Мусоргский подрабатывал аккомпаниатором на концертах. В феврале 1878 года умер его близкий друг — певец Осип Петров. Композитор писал: «Я утратил опору моей горькой жизни». Из-за этого он остановил работу над операми, почти не писал других произведений, а вскоре серьезно заболел. Чтобы поправить здоровье, в следующем, 1879 году он отправился в концертное турне по югу России вместе с оперной певицей Дарьей Леоновой. Природа Крыма и Украины вдохновила композитора, он начал писать новые произведения — пьесы «Гурзуф у Аю-Дага» и «Близ Южного берега Крыма». Здесь же Мусоргский вернулся к работе над «Сорочинской ярмаркой», а на концерте в Полтаве впервые выступил с отрывками из этой оперы перед публикой.

«Сорочинская» вызывала там [в Полтаве] и везде вызывала в Украине полнейшую симпатию; украинцы и украинки признали характер музыки «Сорочинской» вполне народным, да и сам я убедился в этом, проверив себя в украинских землях.

В 1880 году Мусоргский вернулся в Петербург, где вскоре его уволили с официального места работы — ревизионной комиссии Государственного контроля. Из-за этого композитору пришлось существовать на пожертвования друзей, которые ежемесячно собирали ему небольшую сумму, и давать частные уроки. Однако денег Мусоргскому все равно не хватало, и в феврале 1881 года его выселили из квартиры за неуплату. В это же время ухудшилось здоровье композитора. На одном из концертов он упал в обморок. Владимир Стасов, Александр Бородин и Николай Римский-Корсаков поместили композитора в Николаевский военный госпиталь. Здесь Мусоргский вернулся к написанию «Хованщины» и «Сорочинской ярмарки», но закончить оперы не успел. Он умер 28 марта 1881 года. Похоронили композитора на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Интересные факты:

1. У Мусоргского было редкое издание «Бориса Годунова» с автографом Александра Пушкина. Книгу ему подарила сестра Михаила Глинки Людмила Шестакова, когда узнала, что он собирается писать оперу по этому произведению.

2. Модест Мусоргский был близким другом художника Ильи Репина. Еще в начале 1870-х их познакомил Владимир Стасов. О том, что в 1881 году композитор попал в больницу, Репин узнал из газет. Он приехал в Петербург из Москвы в начале марта и за четыре дня создал портрет Мусоргского. Стасов позднее писал: «Какое счастье, что есть теперь этот портрет на свете. Ведь Мусоргский — один из самых крупных русских музыкантов».

3. Оперный певец Федор Шаляпин любил музыку Мусоргского. Он изучил биографию композитора и все его произведения, исполнял главные роли в операх «Борис Годунов» и «Хованщина». Шаляпин вспоминал: «Сильно поражен был я, когда познакомился с биографией Мусоргского. Мне даже, помню, жутко стало. Обладать столь прекрасным, таким оригинальным талантом, жить в бедности и умереть в какой-то грязной больнице от алкоголизма!»

4. Модест Мусоргский никогда не был женат, однако многие свои произведения посвящал Надежде Опочининой, сестре певцов Владимира и Александра Опочининых. Для нее композитор написал романсы «Но если бы с тобою я встретиться могла…» и «Ночь», пьесы «Страстный экспромт» и «Шалунья».

5. Мусоргский хорошо пел и часто выступал на домашних концертах своих друзей. Филолог Сергей Федякин так описывал один из таких вечеров: «У Кюи аккомпанировать сели Балакирев и сам хозяин дома. <…> Вокальные партии — все до единой — Мусоргский взял на себя. Его мягкий баритон преображался, то и дело меняя свою окраску. Потом Мусоргский, переодеваясь и жестикулируя, переходил на фальцет».

6. В кругу друзей Модеста Мусоргского называли Мусорянином или Модинькой. Некоторые письма композитор подписывал прозвищем Мусорга. Оно произошло от слова «мусургос», которое с греческого переводится как «певец, музыкант».

Источник: https://www.culture.ru/persons/8299/modest-musorgskii

**************************************************

Лучшее из Мусоргского

ПРИЛОЖЕНИЕ

Модест Мусоргский один против всех

(опыт биографического очерка).

На этих страницах мы не планируем подробно останавливаться на фактах, хорошо известных или достаточно полно отражённых в официальных биографиях композитора (и в частности – в учебниках музыкальной литературы и истории музыки). Особое внимание мы считаем нужным уделить фактам, либо менее известным, либо не совсем вписывающимся в изложенные в этих биографиях схемы и концепции. Надеемся, что такой «взгляд с другой стороны», «съёмка с другого ракурса» могут оказаться для читателей (если таковые окажутся) небесполезными. Разумеется, мы не претендуем и не можем претендовать на истину в последней инстанции – нашей главной целью является дать пищу для самостоятельных размышлений. Даже если результатом этих размышлений станет полное неприятие всего, что здесь будет изложено. В качестве основных первоисточников при написании статьи нами использованы работы А.А.Орловой «Труды и дни М.П.Мусоргского» (М, «Музгиз», 1963, 704с.) и Р.Добровенского «Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском» (Рига, «Лиесма», 1986, 703с.).

Модест Петрович Мусоргский прожил недолгую жизнь, полную надежд, невзгод и жестоких разочарований. За 42 года своей жизни он сочинил 5 опер, 4 из которых в той или иной степени недосочинил, а «Бориса Годунова» явно пересочинил (если гениальную музыку вообще можно «пересочинить»), несколько произведений для фортепиано и несколько десятков вокальных миниатюр. Много это или мало? Если сравнивать с творческим наследием 36- летнего Моцарта, то, конечно же, очень мало, а, с другой стороны, и написанного Мусоргским вполне хватает для того, чтобы считать именно его, Модеста Мусоргского, русским композитором №1. Так сложилось, что практически вся жизнь этого человека (исключая разве что период детства) прошла на виду, на людях, чуть ли не каждый день этой жизни можно задокументировать, запротоколировать, тем не менее, он ухитрился оставить после себя столько тайн и загадок, как мало кто из его современников.

Как известно, родился он 9 марта 1839 года (*все даты указаны по старому стилю) в селе Карево Псковской губернии в семье помещика среднего достатка и стал четвёртым и последним ребёнком в семье. Два старших сына (обоих звали Алексеями) умерли в младенческом возрасте, третий сын Филарет и четвертый Модест – выжили. Происхождение, родословная – самые что ни есть благородные: братья Мусоргские считались прямыми потомками знаменитого князя Рюрика в 32 поколении по отцу и были дальними (а может, не столь уж и дальними) родственниками не менее знаменитого полководца Михаила Кутузова по матери. Но в это блестящее генеалогическое древо вкралось всё-таки одно «грязное» и «подлое» пятно – отец композитора Петр Алексеевич был внебрачным сыном своего отца, Алексея Григорьевича, причём сыном от крепостной крестьянки. Подобные случаи в те времена были далеко не единичными, и Алексей Григорьевич поступил именно так, как тогда было принято – выдал замуж свою пассию. А через несколько лет Алексей Григорьевич без всяких видимых причин (фантазировать на эту тему можно долго и … беспредметно) вновь приблизил к себе овдовевшую к тому времени Ирину Георгиевну Иванову. Затем, к ужасу соседских помещиков, он узаконил свои отношения с ней и подал на высочайшее имя прошение о признании законным сыном и наследником своего сына Петра. Это прошение в 1820 году было удовлетворено, а Алексей Григорьевич и Ирина Георгиевна произвели на свет ещё двух дочерей.

Авторы статьи потому так подробно останавливаются на этом, что тут мы подходим к первой (или к одной из первых) тайн в жизни Модеста Мусоргского.

В «Автобиографической записке», написанной и надиктованной им незадолго до смерти, он сам указывает, что первые музыкальные впечатления получил от своей няни. Эта фраза получила широкую известность, и некая безымянная, безликая, полуаморфная няня встала чуть ли не вровень с пушкинской Ариной Родионовной. И совсем не исключено, что именно так оно и было. Но уж больно явственно за этой полупрозрачной няней проступает вполне конкретная фигура той самой крепостной бабушки – Ирины Георгиевны. Логика вещей говорит, что Ирина Георгиевна, может быть, и позволила бы выкупать и перепеленать своих внуков какой-то няне, но вот в части «сказку сложит, песнь споёт» — вряд ли. Да и кто мог знать русскую песню и русскую сказку лучше самой Ирины Георгиевны? Тем не менее, педантично точный Мусоргский своей рукой написал «няня», а не «бабушка». Почему? Может быть потому, что счёл излишним объяснять наличие у себя такой бабушки. А, может, и потому, что «няня» и «бабушка» в детстве были для него одним и тем же.

Как бы то ни было, Мусоргский рождается, слушает няню (или всё-таки бабушку?), а его мать Юлия Ивановна учит детей тому, что знает сама – немецкому и французскому языкам, а также игре на фортепиано и становится первым музыкальным учителем маленького Модеста. Кстати, немецким и французским языками Мусоргский владел в совершенстве. Есть даже предположение о том, что автором слов единственной вокальной миниатюры, написанной им на немецкий текст, он сам и является.

А сейчас, по законам жанра, должна последовать фраза, писать которую нам очень не хочется. Вот эта фраза: «С юных лет проявил колоссальные музыкальные способности». Сама по себе она не несёт никакого негатива. Негатив появляется тогда, когда она плавно переходит из одной великой биографии в другую и мягко, ненавязчиво вбивает в сознание слушателей (то есть учащихся музыкальных школ, колледжей и консерваторий) одну очень простую мысль: «для того, чтобы стать музыкантом с большой буквы (вокалисты не в счёт), надо в детстве быть вундеркиндом». Конечно, далеко не из всякого вундеркинда получается нечто музыкально заметное, но если ребёнок не вундеркинд, о сколько – нибудь значимой музыкальной карьере можно забыть раз и навсегда. Вполне вероятно, что именно так оно и есть, вот только нам этого страшно не хочется. Гораздо веселее было бы, если бы ребёнок с серьёзными, но не с колоссальными природными способностями имел бы свой шанс проявить себя и в более позднем возрасте. Поэтому этой фразы здесь не будет, а будет другая: «О детских годах композитора нам практически ничего не известно». В упомянутой «Автобиографической записке» он сам указывает, что в семилетнем возрасте играл небольшие пьесы Листа, а в возрасте 9 лет сыграл концерт Фильда. Это высказывание, на наш взгляд, всё-таки недостаточно информативно, чтобы относить (или не относить) Мусоргского к категории вундеркиндов.

В том же девятилетнем возрасте он вместе с братом был увезён в Петербург, где обучался в Петришуле (школе для детей состоятельных инородцев, являвшейся собственностью лютеранской общины), в частном пансионе Комарова, а затем был принят в школу гвардейских прапорщиков. С первых недель пребывания в Петербурге Петр Алексеевич нанял для младшего сына частного учителя фортепиано (и не просто частного, а лучшего тогда в Петербурге – будущего профессора будущей Санкт — Петербургской консерватории Антона Августовича Герке), под руководством которого в течение 5 лет Модест занимался немецкой фортепианной музыкой (*а какой же еще середине позапрошлого века?) и который стал вторым музыкальным учителем Мусоргского. Третьим его музыкальным учителем стал преподаватель Закона Божьего школы прапорщиков протоиерей Кирилл Кириллович Крупский. Правда, по мнению самого отца Кирилла, ничего особенного он не сделал, просто обратил внимание на способного хориста и просто давал изучать тому партитуры православных, католических и лютеранских духовных песнопений. Но, наверное, вундеркиндом Мусоргский всё же был, поскольку первое дошедшее до нас его сочинение (полька «Подпрапорщик») датировано 1852 годом, когда автору было 13 лет.

О самой школе прапорщиков необходимо сказать несколько слов. Начнём с самой известной фразы, будто бы сказанной начальником школы генералом Сутгофом. «Мон шер,- будто бы сказало его превосходительство, обращаясь к курсанту Мусоргскому, и явно намекая на его повышенный интерес к литературе,- какой же из тебя выйдет офицер?». Приведём и факт, менее известный. Не знаем, каких офицеров выпускала школа прапорщиков; судя по итогам разразившейся в то самое время Крымской войны, наверное, всё-таки не очень хороших. Однако исправно снабжала русскую науку и русскую культуру значимыми фигурами. Так, вместе с Мусоргским в этой школе обучался будущий директор консерватории Михаил Азанчевский, в числе выпускников школы можно обнаружить имена выдающегося географа Петра Семёнова-Тянь-Шанского и великого литератора Михаила Лермонтова. Вывод об уровне общей подготовки выпускников школы напрашивается сам собой.

Через полгода после окончания школы один из сослуживцев Мусоргского, Ванлярский, ввёл его в дом выдающегося русского композитора Александра Даргомыжского, и случилось чудо: «малый» (Мусоргский) всего-то через полгода после выпуска нашёл в огромном Петербурге того единственного «старого» (Даргомыжского), который был не то чтобы ему нужен – жизненно необходим. Или наоборот: к «старому» запросто взял и пришёл тот самый «малый», который был этому «старому» и нужен. Выделял ли Даргомыжский из числа своих посетителей худенького, щёгольски одетого, франтоватого офицерика, изящно порхавшего пальчиками по клавишам фортепиано и исполнявшего недурным баритоном итальянские оперные арии? По словам Стасова, — «сразу же обратил внимание», однако в переписке самого Даргомыжского того периода фамилия Мусоргского не упомянута ни разу. Их роман был впереди.

Спустя пару месяцев он знакомится у Даргомыжского с Кюи, затем с Балакиревым (который становится его четвёртым и формально последним музыкальным учителем), со Стасовым, выходит в отставку, затем к ним присоединяются Римский-Корсаков и Бородин, и кружок новой русской музыки обретает привычный сейчас формат. В 1867 году в одной из своих статей Стасов совершенно случайно употребит фразу о «маленькой, но уже могучей кучке [выделено нами — авторы] русских композиторов», название привьется и со временем станет «брендом» этого кружка . (*а вот другое название («Шайка»), данное Н.Ф. Соловьёвым, почему-то забылось).Как проходили занятия с Балакиревым? Они переигрывали в 4 руки какое-либо произведение по выбору Балакирева, затем Балакирев рассказывал своему ученику то, что про это произведение знал (а знал он немало). Как занимался Мусоргский самостоятельно? Брал какое-либо инструментальное произведение (уже по собственному выбору, обычно Глинки, Бетховена или того же Балакирева) и делал его переложение для фортепиано. На что он жил до поступления на чиновничью службу? На доходы от имения. Трижды посетил Москву, откуда слал восторженные письма своим друзьям. Его последнее посещение первопрестольной относится к январю 1864 года, а десятью годами позднее именно ему суждено будет сочинить «Рассвет на Москве-реке». Пути гениев воистину неисповедимы.

В начале шестидесятых годов свершилась крестьянская реформа, по меткому выражению Некрасова, ударившая одним концом по барину, другим – по мужику. Мусоргские оказались теми барами, по которым реформа ударила очень серьёзно. Особенно это проявилось после женитьбы брата Филарета Петровича и смерти матери Юлии Ивановны. Модест стал чиновником и отказался от наследства в пользу брата. Наибольшую известность получили две фразы: «Мусоргский был вынужден поступить на службу» (это правда) и «Служба была ему противна» (это тоже правда). Иногда к ним прибавляется ещё одна: «До больших чинов Мусоргский не дослужился». А здесь позволим себе несколько усомниться. За 15 лет чиновничьей службы Мусоргский стал старшим столоначальником Лесного департамента. Он был награждён орденом св. Станислава 3 степени (не за музыкальные заслуги, а за чиновничьи) и получил чин коллежского советника, соответствовавший воинскому званию полковника. Такую карьеру нельзя, конечно, назвать фееричной (вспомним хотя бы генеральский мундир Кюи и академические «эполеты» Бородина), но это и отнюдь не прозябание гоголевского Акакия Акакиевича. С другой стороны – а чем занимались чиновники тогда и чем они занимаются сейчас? Составлением и размножением бумаг. Но в те времена эти процессы осуществлялись вручную – без интернета, принтеров, ксероксов и мобильных телефонов. Сколько листов бумаги, написанных рукой чиновника Мусоргского, сохранилось до настоящего времени? Один документ, датированный 1869 годом и повествующий об охране лесов в Таврической губернии. Но и этот документ выплыл не из архивов, а из частного собрания. Следовательно, можно быть уверенным в том, что все служебные бумаги, имеющие отношение к Мусоргскому, после его смерти были просто разворованы его бывшими сослуживцами на автографы. Так что о чиновничьей деятельности Мусоргского, кроме нескольких общих фраз, никто ничего не знает и не узнает уже никогда. Каким чиновником был Мусоргский? Химический анализ чернил, которыми написан этот единственный сохранившийся служебный документ, показал полную их идентичность чернилам, которыми написано либретто «Бориса Годунова». Все остальные рукописи композитора написаны чернилами других химических составов. Вывод совершенно очевиден – в рабочее время казёнными чернилами чиновник Мусоргский писал тексты, не имеющие никакого отношения к его должностным обязанностям.

Теперь о Мусоргском – человеке. Сохранилось чуть больше 10 его фотографий в разные периоды жизни, одна карандашная зарисовка, один или два портрета и несколько словесных описаний его внешности. В чём-то эти описания копируют друг друга с точностью до многоточия, в чём-то проявляют столь же поразительную несхожесть. Приведём описания, сделанные независимо друг от друга сёстрами Пургольд, относящиеся к 1868 году, когда композитору было 29 лет. Обе сестры, не сговариваясь, пишут, что Мусоргский был человеком среднего роста с тёмно-каштановыми, слегка вьющимися волосами и очень некрасивым собой. Тут же младшая сестра Надежда пишет, что «светло-серые, несколько выпуклые глаза Мусоргского …были очень маловыразительны,…почти оловянные», а старшая — Александра — отмечает, что «глаза у него были удивительные, в них было столько ума,… как только бывает у сильных талантов». Эти же сёстры Пургольд называли участников кружка шутливыми прозвищами. Мусоргский имел целых два: «Тигра» и «Юмор». Сравните с прозвищем «Искренность», полученным Римским-Корсаковым и с прозвищем «Едкость», которого удостоился Кюи. А всех их вместе они называли разбойниками. От остроумия Мусоргского, если не считать его музыкальных произведений, осталось немного. Известно, что он очень не любил творчество братьев Рубинштейнов и в своих письмах именовал их то Тупинштейнами, то Дубинштейнами. А свои впечатления от второй симфонии Антона Рубинштейна «Океан» он сформулировал так: «О океан, о лужа!». Мусоргский никогда не выходил из себя и никогда не повышал голоса (а споры в кружке, смеем предполагать, бывали очень серьёзными). Когда сестра Глинки Людмила Ивановна Шестакова спросила, как ему это удается, то услышала в ответ: «Это у меня от матери, она была святой женщиной». Вспоминает певица Платонова: «Познакомиться с Мусоргским значило полюбить его». А вот свидетельство из лагеря недоброжелателей композитора: «Какой симпатичный человек Мусоргский, жаль, что он так заблудился в музыке». Это сказал Эдуард Францевич Направник. И, наконец, Мусоргский никогда не отказывался от участия в благотворительных концертах, особенно в последние годы жизни, хотя и знал, что никакого (кроме аплодисментов) вознаграждения за это он не получит.

О певческом голосе композитора. Если Надежда Пургольд (великолепная пианистка) пишет о небольшом, но приятном баритоне, которому в равной степени удавались и трагические, и лирические, и комические произведения, то её сестра Александра (не менее великолепная певица) утверждала, что певческого голоса у Мусоргского не было никакого. И тут же указывала, что со своим никаким голосом Мусоргский – вокалист производил потрясающее впечатление на слушателей. С этой оценкой (о полном отсутствии голоса и невероятном впечатлении от исполнения) полностью соглашается и Юлия Платонова, оставившая воспоминания о том, как композитор разучивал с артистами Мариинского театра партии «Бориса Годунова». А вот другой артист того же театра, скрывшийся за псевдонимом «В.У.», пишет, что сам слышал, как Мусоргский пел итальянские сопрановые арии в сопрановой же октаве, причем делал это с неподражаемым искусством. А потом вдруг запел арию Сусанина таким мощным раскатистым басом, настолько похожим на бас великого русского певца Осипа Петрова, что сам Осип Афанасьевич, игравший в соседней комнате в карты, прервал игру и сделал шутливый выговор мальчишке, который так передразнивает старших. Сохранились и воспоминания сестры художника Врубеля, в 1879 году слышавшей авторское исполнение только что сочинённой «Блохи». Позднее та же дама слышала то же произведение в исполнении Шаляпина. По мнению мемуаристки, автор исполнял «Блоху» «ещё лучше».

О Мусоргском – пианисте. Сохранилось немало историй, связанных с его удивительным владением фортепиано, но мы ограничимся двумя газетными выдержками. «М.П.Мусоргский показал, что он не только прекрасный пианист,…но и артист в самом прямом и серьёзном значении этого слова». «Как концертмейстер… г-н Мусоргский… соперников в Петербурге не имеет… Если бы [он] сочинял так же как аккомпанирует (выделено нами — авторы), то явился бы истинною поддержкою русского искусства» (*теперь-то мы знаем, что есть композитор г-н М.П.Мусоргский. Если допустить, что это мнение критика Н.П.Карцева хоть в чём-то соответствует истине, то концертмейстер Мусоргский — явление эпохальное и превосходящее все пределы человеческого воображения).

Но прежде чем более подробно осветить тему «Мусоргский — композитор», позволим себе затронуть ещё одну – «Мусоргский и женщины». Об этой стороне его жизни известно гораздо меньше, чем о Мусоргском – чиновнике. В — частности то, что к славному племени сексуальных меньшинств он не принадлежал, никогда не был женат и никогда не имел такого намерения. Единственный намёк на какие-то особые отношения с противоположным полом относится к январю 1861 года, когда он писал из Москвы Балакиреву, что «раз было завяз…по бабьей части». Историки предполагают, что здесь идет речь о Марии Васильевне Шиловской, которой он посвятил романс «Что вам слова любви?» и которая вскоре из его жизни исчезнет. Единственным обоснованием этого предположения служит то, что во время его поездок в Москву нет никаких сведений о том, что он разговаривал или хотя бы раскланивался с какими-то другими дамами. ( О его поездках в Москву вообще известно очень немного). Следующей женщиной, которую необходимо упомянуть в этой связи, является уже встречавшаяся в нашем рассказе Александра Пургольд. В своих дневниках и воспоминаниях она (при живом-то муже!) и не скрывала, что ей было бы очень приятно, если бы Мусоргский хотя бы чуть-чуть за ней поухаживал. Убедившись, что их отношения не выйдут за рамки «старший брат – младшая сестра», она вышла замуж, чем немало огорчила композитора. Но очень быстро выяснилось, что это огорчение было вызвано опасениями Мусоргского, что новое семейное положение может отрицательно сказаться на её вокальных данных. К счастью, этого не произошло. Александра Николаевна Молас (урождённая Пургольд) родилась на 5 лет позднее композитора, а пережила его на 48 лет. Она дожила до неправдоподобной, вселенской славы своего друга и скончалась в 1929 году. А теперь – о самой загадочной женщине в жизни Мусоргского – о Надежде Петровне Опочининой. Известны год её рождения (1821, на 18 лет старше композитора), дата смерти (29 июня 1874 года), то, что её смерть Мусоргский пережил очень болезненно (по сути – так от этой смерти и не оправился) и то, что Мусоргский посвятил ей 12 своих произведений – больше чем кому бы то ни было. Ни одной фотографии, ни одного портрета, ни одной строчки, написанной её рукой. Известно и то, что Мусоргский почти два года жил на квартире Опочининых, что это время было самым счастливым в его жизни, что именно там он сочинил первую редакцию «Бориса» и что после своего отъезда от Опочининых не прерывал дружеских отношений с этой семьёй. Одно из посвящений Мусоргского (1866 года) гласит: «Надежде Петровне Опочининой (в память её суда надо мной)». Подробности этого суда неизвестны и не станут известными никогда, но известно точно, что суд этот не был безжалостным и не был бездушным. И ещё одна фраза жены Дмитрия Стасова, обращенная к Мусоргскому: «Умоляю Вас не именем дорогой вам женщины (есть интересы и поважнее сердечных)… берегите себя». То есть в 1873 году наличие у Мусоргского «дорогой ему женщины» не было секретом для Поликсены Степановны Стасовой. Всё. Дальше чужих не пускают. Была ещё одна дама по фамилии Дютур, про которую В.Стасов писал, что «она немного втюрена в Мусорянина» — больше, как говорится, «не ищите, не найдёте». На закуску – фраза самого Мусоргского, обращённая к Людмиле Ивановне Шестаковой: «Если вы [узнаете], …что я застрелился или повесился, знайте, что это произошло потому, что накануне женился». Его ненависть к браку была и всеобъемлющей, и немотивированной (*нельзя же, в самом деле, всерьёз воспринимать то, что он, возможно, считал, что истинный художник должен выбирать между творчеством и женщинами). Впрочем, кто этих гениев поймёт?

Что же касается композитора Мусоргского, его манера сочинять музыку была настолько своеобразной, что заслуживает специального упоминания. Как правило, он очень долго обдумывал свои произведения, но более чем невероятно быстро их записывал. Так, проводя лето в деревне, он стал невольным, случайным свидетелем того, как местный дурачок объяснялся в любви какой-то смазливой селянке. Через 14 месяцев он сочинил «Светик Савишну», причем сочинение музыки и текста формально заняло у него 1 день. 31 августа 1866 года он закончил песню «Гопак», 1 сентября закончил романс «Из слёз моих выросло много», 2 сентября закончил « Савишну». Он знал о такой особенности своей личности и в одном из писем весьма откровенно сравнил себя с поваром, у которого кипит суп, а подавать этот суп рановато — жидок ещё. Он обладал также довольно необычной для композитора особенностью – сочинять на людях. Сохранились воспоминания о том, что на одном музыкальном вечере он подходил к фортепиано, что-то наигрывал, и в конце концов исполнил только что сочинённый монолог Марины к «Борису Годунову». Он умел сочинять несколько произведений одновременно. Впрочем, это было не умение, а творческая потребность. В конце лета 1874 года он закончил вокальный цикл «Без солнца», а через неделю – «Рассвет на Москве – реке». В этом удивительном мозгу удивительно мирно сосуществовали и «без солнца», и «восход солнца». Ещё более поразительны в этом смысле его последние годы, когда сочинялись «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка» — гопак весёлых паробков из «Сорочинской» и начало заключительной сцены «Хованщины» создавались практически одновременно.

Единственный раз в жизни этой потребности он изменил – когда сочинял «Бориса». И наконец – значительное количество его произведений известно в двух и более вариантах. Зачем он это делал? Искал совершенства? Возможно. Пытался сказать то же самое, но «другими словами»? Не исключено. Стремился, чтобы дошло до самых тугоухих? И тут его можно понять – ведь долго же не доходило.

Когда же он всё – таки сочинял? Самый очевидный ответ — всегда. Ежедневно и еженощно. А записывал, когда на него «накатывало». А «накатывало» на него тогда, когда ему было хорошо, когда он ощущал нужность своей музыки, по или крайней мере, надеялся на это. Минус такой творческой манеры вполне очевиден (и на Солнце нет-нет, да и случаются пятна): рука автора иногда ленится и не всегда поспевает за его мыслью.

Чем была «могучая кучка» конца шестидесятых? Учебным классом, творческой лабораторией, залом судебных заседаний, где провозглашались приговоры, лобным местом, где они приводились в исполнение, а главное – собранием безумно талантливых молодых людей, щедро делившихся друг с другом всем тем, чем музыканты могут делиться с музыкантами. Был и роман с Даргомыжским. Продолжался он недолго, около года. 1868 года. За этот год Кюи закончил «Вильяма Ратклифа», Римский – Корсаков завершил «Антара» и вплотную занялся «Псковитянкой», Бородин добил, наконец, свою первую симфонию (*действительно первую (по совокупности хронологии и права) в истории русского симфонизма), а Мусоргский, не считая вокальных миниатюр, сочинил первый акт «Женитьбы» и 4 картины из «Бориса». Для одного года – более чем недурно. Это то, что общение со «старым» принесло «малым». Сам же Даргомыжский писал: «5 лет назад,… ещё здоровым, я подступился было к «Каменному гостю»,… но отшатнулся, испугавшись грандиозности задачи. Теперь больной, в течение двух с половиной месяцев, я написал почти три четверти всей оперы». Это то, что «старый» получил от «малых».

Всё это было. Но уже тогда было и другое, о чём сегодня старательно не упоминается. Приведём некоторые выдержки из переписки участников кружка.

Кюи – Балакиреву 18.06.1858г.: «Мусоргских давно не видел… Вероятно Модест полдня думает о том, что будет делать завтра, а остальную половину – о том, что делал вчера» (это первое упоминание о Мусоргском в переписке Кюи).

Балакирев – Захарьиной 31.12.1860г.: «Мусоргский… имеет весёлый и гордый вид – они сочинили аллегро — и думает, что уже очень много им сделано для искусства вообще и русского искусства в особенности».

Кюи – Римскому-Корсакову12.4.1863г.: «Модинька сказал…якобы трио к своему скерцо; чудище обло, огромно…и никак не трио».

Стасов – Балакиреву 17.05.1863г.: «Всё у него (Мусоргского) вяло и бесцветно. Мне кажется, он совершенный идиот» (а это первое (*после пятилетнего-то знакомства!) полноценное упоминание о Мусоргском в переписке Стасова) – 1863 год.

Балакирев — Стасову (в ответ): «Мусоргский – почти идиот».

И, наконец, Кюи – Балакиреву 14.06.1864г.: «Мусоргский сочинил 2 романса и «Калистратушку»… Всё это не лишено хороших поворотов, гармоний, мыслей, но в целом – весьма ерундово».

Эта последняя оценка («ново, интересно, но в целом — весьма ерундово») при жизни композитора намертво приклеится к значительному количеству его произведений, а для некоторых из них сохранится и до сегодняшнего дня. Теперь же мы перейдём к важнейшим «доборисовским» сочинениям Мусоргского. Не будем специально останавливаться на вокальных миниатюрах (к превеликому нашему сожалению), а сосредоточимся на крупных, этапных вещах. Их три: незаконченная опера «Саламбо», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» и первый акт оперы «Женитьба».

16 мая 1863 года состоялась премьера оперы «Юдифь», автор которой, известный музыкальный критик Александр Серов, дебютировал в качестве оперного композитора. Отношения Стасова и Серова к тому времени свелись к обоюдной и страстной ненависти. Следовательно, и для Мусоргского Серов был врагом, которого надо уничтожить. Что он, Мусоргский, и попытался сделать в письме к Балакиреву. Приведём некоторые выдержки из этого письма и очень сожалеем, что здесь нет возможности привести весь этот текст полностью. Итак: «Во всём своём пятиактном житии [эта опера] не представляет ни одного места, над которым можно было бы серьёзно задуматься». Недурная вступительная фраза для грядущего уничтожения врага. Но через пару строк следует нечто, совсем противоположное: «Во всяком случае, «Юдифь» — первая после «Русалки» серьёзно трактованная опера на русской сцене». Что означает этот словесный пируэт – «ни одного места» и «первая после «Русалки»? Случайная описка? Ничего подобного. Читаем дальше. Тот фрагмент оперы, который Мусоргский для начала называет «пресловутым» и «дрянным», через ту же пару строк вдруг становится «самым лакомым кусочком» оперы. По-видимому, Мусоргский в тот момент почувствовал себя сидящим между двух стульев: чувство причастности к кружку требовало уничтожения общего врага, а вот чувство музыканта говорило совсем о другом. Однако продолжим чтение. Мусоргский категорически не соглашается с тем, что исполнение темы Юдифи в оркестре Серов поручил арфе. «Эта Юдифь – баба хоть куда, с размаху рубит голову Олоферну, к чему ж здесь арфы».

Здесь, именно здесь впервые в переписке Мусоргского возникает мотив его собственных будущих «баб хоть куда» — Шинкарки, Марины, Марфы. А с чьей подачи? С подачи врага – Серова. Читаем дальше. «Фраза, характеризующая положение народа, пропадает с начинающимся речитативом старост. Я бы её продолжил, добавил бы сочку и на её развитии построил бы декламацию старост». Народные сцены у Мусоргского уже случались (как эпизоды) – вспомним про музыку к «Эдипу». Но здесь они впервые начинают обретать конкретику, обрастать, так сказать, мясцом. С чьей подачи? С подачи врага – Серова. И наконец: «Олоферн пьян, у него начинается галлюцинация. Как интересно можно было бы обставить в оркестре сцену галлюцинации». Тут и узнавать ничего не нужно – будущая сцена из «Бориса» так и прёт. А кто сподобил? Враг. Серов. Тут же Мусоргский сочиняет «Царя Саула» (так сказать, «наш ответ Чемберлену», вот как надо сочинять на библейские темы), а через пару месяцев принимается за «Саламбо». Какую же всё-таки бешеную страсть к творчеству удалось пробудить Александру Николаевичу в Модесте Петровиче! Да если бы у Серова вообще не было бы никаких других заслуг кроме этой – выстрела из стартового пистолета, отправившего Мусоргского туда, где он в конце концов оказался — какая же это реальная и полноценная заслуга! Сам же Серов однажды оценил творчество Мусоргского так. Впервые прослушав «Савишну», он сказал исполнителю: «Ужасная сцена. Это Шекспир в музыке. Жаль только, что пером плохо владеет». Первую и последнюю фразы за ненадобностью отбросим (трудновато представить плохо владеющего пером Шекспира), а серединку сохраним. «Мусоргский – это Шекспир в музыке». И сказано это задолго до «Бориса». Никто ни до Серова, ни после него не определял истинного места Мусоргского так ёмко и так чётко. Серов – враг. Побольше бы таких врагов, так и некоторых друзей не нужно.

Об отношении в кружке к создаваемой Мусоргским опере «Саламбо» вспоминает Римский-Корсаков: «Мальвина Кюи (супруга Цезаря Антоновича), помнится, не переносила некоей шумной и безалаберной бури в этой опере». Имеется и письмо Балакирева к Кюи: «Если [Мальвина]… хандрит, пусть вспомнит Модинькину бурю — хандра пройдет». Примерно та же снисходительно – поплёвывательская оценка этого произведения доминирует и сейчас. Мол, эта опера являлась необходимой ступенькой к «Борису Годунову», однако самостоятельной художественной ценности не представляла и не представляет (иными словами: «ново, интересно, но в целом – весьма ерундово»). Тем более, что лучшие её фрагменты перешли в «Бориса», тем более, что имеется фраза самого композитора «Это было бы бесплодно, занятный вышел бы Карфаген». А успех к этому (именно к этому) произведению всё-таки пришел. Успех невероятный и ослепительный. Ровно через 120 лет. В 1983 году два итальянских оперных театра, «Сан-Карло» в Неаполе и академия «Санта Чечилия» в Риме, не сговариваясь, поставили эту оперу (точнее то, что сочинил автор, а сочинил он немало – не менее 200 страниц клавира). Зрители не жалели ладоней, критики – дифирамбов. И с той поры это произведение стало репертуарным. Вот тебе и «ступенька к «Борису», вот тебе и «не имеющая самостоятельного значения». А если бы всё это да при жизни автора (ноты ведь остались теми же) – что было бы написано в официальных биографиях Мусоргского?

О «Ночи на Лысой горе». В начале 1867 года Мусоргскому наконец-то удалось сочинить произведение, получившее полное и безоговорочное признание кружка – хор «Поражение Сеннахериба». Этот хор был исполнен под управлением Балакирева через 5 недель после его сочинения – неслыханная скорость. Можно представить, с каким рвением окрылённый автор набросился на своих «ведьм», на сюжет, о котором думал уже более 6 лет. Стоит ли удивляться, что на него опять «накатило» и сочинял он (точнее – просто записывал) всего-то 12 дней, причем писал сразу на партитуру. Он уже предвкушает «отеческую и деликатную ругань Кюи», который к тому времени стал музыкальным обозревателем газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и подробно информирует об этом сочинении Римского-Корсакова. Николай Андреевич, ознакомившись с партитурой, в свою очередь пишет Балакиреву: «Полагаю, что это весьма хорошая вещь». Отзыв же Балакирева был ужасен. Глава кружка решительно дал понять, что «полагать» они (Мусоргский и Римский-Корсаков) могут всё что им угодно, а вот «решать», что есть хорошо, а что есть дурно, будут другие – более опытные и умелые. Здесь «новым и интересным» даже не пахнет, зато очень хорошо отдаёт «весьма ерундовым». В каких именно выражениях провозгласил Милий Алексеевич свой приговор — неизвестно, но известно точно, как на этот приговор отреагировал Мусоргский. В письме к Балакиреву он сначала рассуждает о своём «авторском окислении» от балакиревского «условного» отзыва, а потом пишет следующее: «Согласитесь Вы, мой друг, или нет дать моих «Ведьм» , (*он ещё на что-то надеется…)(то есть услышу я их или нет), я ничего не изменю ни в общем плане, ни в обработке…». Часть дальнейшей истории этого произведения хорошо известна: Балакирев не согласился, Мусоргский никогда не услышал своих «Ведьм» в исполнении оркестра и никогда более не упоминал об этом произведении в своей переписке. Позднее в переработанном виде эта музыка стала частью коллективной (и изначально мертворождённой) «Млады» — (не путать с более поздней «Младой» Римского-Корсакова), затем опять была переработана для «Сорочинской ярмарки», и, наконец, в редакции Римского-Корсакова получила своё нынешнее место — место самостоятельного произведения. Часть этой истории известна гораздо меньше. В 1878 году после встречи с Мусоргским Балакирев писал: «Мусоргский взял у меня партитуру шабаша ведьм. Там есть такие сильные и прекрасные места, что было бы жаль оставлять её в том беспорядке, в котором она находится сейчас». Как же это понимать? Неужели целых 11 лет партитура просто валялась у Балакирева – так, что ли? А главное – кто мешал ему так отозваться о «Ведьмах» 11 годами ранее, ноты ведь остались теми же. Ой, неужели «начало доходить»?

«Ночь на Лысой горе» стали называть шедевром необыкновенно рано – через каких-то 20 лет после смерти автора. А своим «условным» отзывом Балакирев надолго (навсегда) отбил у Мусоргского охоту к сочинению инструментальной музыки. В самом деле – какой смысл сочинять то, что никогда, даже лучшими друзьями, исполняться не будет?

Приговор кружка следующему крупному сочинению Мусоргского – первому акту оперы «Женитьба», можно прочесть в письме Бородина к жене: «Слушали «Женитьбу», вещь необычайную по курьёзности и парадоксальности, полную новизны и местами большого юмору, но в целом, неудачную вещь, невозможную в исполнении». Вполне узнаваемо: «ново, интересно, но в целом — весьма ерундово». В том же духе говорится об этом произведении и сегодня – очередная ученическая работа, последняя ступенька к «Борису», самостоятельного значения не имеющая. Тут же приводятся фразы самого автора об ученическом характере этого сочинения, о клетке, в которую он сам себя засадил, и всё, вроде бы, встает на свои места. Но позвольте спросить – а имеем ли мы, потомки, право считать «ученическим» и «малоудачным» произведение, положившее начало новому направлению в опере следующего века? Так что вряд ли корректно говорить здесь о каком-то ученическом экзерсисе, скорее об авторе, догадывающемся, предчувствующим это самое «ново, интересно, но в целом — весьма ерундово», заблаговременно готовящим для себя запасной выход – считать и это произведение ученическим, и заранее придумывающим ради этого соответствующие фразы. Выход, оказавшийся, как ни странно, единственно возможным. Ничего, скоро, очень скоро он примется за «Бориса».

Итак, в «Могучей кучке» даже во времена её расцвета было чёткое деление на «старших» (Балакирев и Кюи) и «младших». То есть на «дедов» и «салаг». Причем из «салаг» Мусоргский был, не скажем — «белой вороной», выразимся по Андерсену – «гадким утёнком». А когда этот гадкий утёнок вдруг, в одночасье превратился в прекрасного лебедя, члены кружка, (особенно «деды») признали это далеко не сразу. А признав, обусловили это признание максимальным количеством оговорок. И пошли тиражироваться легенды – о гениальном недоучке, о явно излишнем самомнении Мусоргского и даже об упадке его творчества после «Бориса Годунова». Разумеется, к этим легендам приложили руку и откровенные недоброжелатели Мусоргского (а в них недостатка не было). Ни одна из этих легенд истине не соответствует. Не было никакого, пусть и гениального, недоучки. 5 лет Мусоргский занимался с Герке, не менее 5 лет – с Балакиревым (которых никто и никогда недоучками не называл), то есть прошёл, по сути, полный курс тогдашней Санкт-Петербургской консерватории, включая систему послевузовского образования, если бы тогда таковая существовала. Плюс изучение духовных партитур, плюс полтора месяца руководства хором певчих в имении Шиловской (был в его жизни такой эпизод), т.е. по сути – две полноценные практики. Добавим к этому его поразительную способность брать от своих учителей гораздо больше того, что они могли ему дать и не менее поразительную способность учиться там, где простому смертному это и в голову не придет (вспомним, чему он научился у Серова). Если походить к делу с чисто формальной точки зрения, то «гениальным недоучкой» с гораздо б;льшим основанием может быть назван Бородин, но это уже тогда было явной ересью. А с Мусоргским, ничего, сойдёт. Не было и никакой завышенной самооценки: переоценить гения – возможно ли это? Было стремление отгородиться от тех, то не хотел или не мог дать объективной оценки его музыке. Никакого упадка творчества после «Бориса» тоже не было. Жизненный был, и это, к сожалению, правда. Да, после «Бориса» он стал сочинять меньше, но постоянно сочинять с такой интенсивностью просто физически невозможно, а меньше – не всегда хуже. Забегая вперед, скажем, что год 1878 оказался для него одним из наименее урожайных: всего-то 2 законченных произведения: романс «Странник» и первая редакция сцены гадания Марфы. О каком упадке речь? Максимум, о творческом отпуске. Да и его, фактически, не было – просто лев готовился к прыжку. К своему последнему прыжку. Или речь о следующем, 1879 годе, когда и музыки оказалось побольше, и «Блоха» появилась? Или о годе 1880, когда создавались заключительные сцены «Хованщины»? Нет, с творческим упадком здесь что-то явно не вытанцовывается. Но это – в будущем, а пока — «Борис».

Буквально в нескольких словах напомним историю создания этого произведения. Первая («предварительная») его редакция сочинялась около года (опять на автора «накатило») и была отвергнута дирекцией императорских театров. После этого Мусоргский оперу переработал (то есть, написал ещё пол-оперы, какие- то страницы из партитуры убрал, а какие-то вставил). Эта вторая («окончательная») редакция дирекцией императорских театров также была забракована. Затем режиссёр Кондратьев в свой бенефис поставил 3 картины из этой оперы, а примадонна мариинской сцены Юлия Платонова (урождённая Гардер, по сцене Платонова, по мужу – Тванёва) в свой бенефис (на который она, кстати, и права-то не имела, не было в её действующем контракте права на бенефис) потребовала постановки «Бориса» целиком. Директор императорских театров Гедеонов после довольно резкого разговора с Платоновой впервые превысил свои служебные полномочия и волевым решением распорядился готовить оперу к постановке. Потом кинул свои 5 копеек дирижёр Направник, заявивший, что у артистов много другой работы, а Платонова организовала разучивание партий у себя на дому. Когда партии были выучены, коллектив театра чуть ли не с ножом горлу подступил к своему капельмейстеру и потребовал оркестровых репетиций. Направник, по словам Платоновой, «морщась, … исполнил своё дело на славу». Для того, чтобы «протолкнуть» оперу на сцену, потребовалось больше времени, чем на создание, фактически, полутора опер.

А сейчас некоторые уточнения. Авторы статьи неоднократно читали том, что 1 редакция оперы была отвергнута из-за отсутствия любовной интриги и выигрышной женской роли. Это неправда. Партитура оперы была возвращена автору без всяких объяснений – вот это правда, всё остальное – домыслы и слухи. Читали и про то, что первый отказ в постановке сильно травмировал автора. Это тоже неправда. В то самое время Римский-Корсаков писал Александре Пургольд: «Бесчувственная Тигра знает о судьбе оперы всё и ведёт себя…совершенно не так, как мы предполагали. Очень хорошая Тигра». Про бенефис Кондратьева Стасов писал, что Кондратьеву не было никакого дела до музыки Мусоргского, его интересовало лишь то, что принесёт ему деньги в бенефис. Дело, по мнению Стасова, было карманное. Сам же Мусоргский в «Автобиографической записке» отмечает, что на одном из музыкальных вечеров, где присутствовали артисты и начальство Мариинского театра и где Мусоргский исполнял «Бориса», «как-то само собой решилось, что три картины из этой оперы и надо дать в бенефис Кондратьева». Кто прав – так ли уж важно? Здесь важно то, что отнюдь не все слова Стасова следует воспринимать как некие апостольские откровения.

Теперь выдержка из письма Чайковского: «Сам посуди – не смешно ли это? – пишет он издателю Бесселю. – Опера Мусоргского не принята, но её дает в свой бенефис Кондратьев, Платонова хлопочет о ней же, а моя опера («Опричник») принята и никто о ней знать не хочет». Кстати о Чайковском. Действительно, эти два супергения русской музыки страшно друг другу не понравились. Если деликатный Мусоргский после одной из встреч с Чайковским писал о «странном чувстве пустоты [при общении]… с поклонниками чистой музыкальной красоты,… пустоты, возникающей разве что после утраты дорогой и близкой личности», то менее стесняющийся в выражениях Петр Ильич писал Надежде Филаретовне гораздо более ярко и сочно: «Мусоргского Вы очень верно называете отпетым. По таланту он, может быть, и выше [Римского-Корсакова, Кюи, Бородина]…, но это натура узкая, лишённая потребности к самоусовершенствованию, слепо верящая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность …А ведь бывают у него вспышки в самом деле талантливые и притом не лишённые самобытности». И далее: «Какой-нибудь Мусоргский и в самом своём безобразии говорит языком новым. Оно некрасиво, да свежо». Вот так. Хотел обругать, а трижды почти похвалил. И нет смысла задним числом их мирить. Что есть, то есть. На то они и гении, чтобы быть либо очень горячими, либо беспредельно холодными.

Но то, что должно было свершиться, всё-таки свершилось, и день премьеры «Бориса Годунова» всё-таки наступил. 27 января 1874 года. Это был триумф, это был самый счастливый день в жизни Мусоргского. Его вызывали не то 20, не то 30 раз – кто их там считал, эти разы? Но даже этот день оказался изрядно подпорченным следующими обстоятельствами. Известна фраза, что история повторяется, сначала в виде трагедии, затем в виде фарса. Но жизнь гораздо шире любой, даже самой хорошей схемы, поэтому бывает и так, что история повторяется – сначала в виде трагедии, а потом… тоже в виде трагедии. Действительно – одна из опер Моцарта («Похищение из сераля», если не ошибаемся) на премьере не понравилась только одному зрителю – императору Австро-Венгрии Иосифу Второму. В числе очень немногих, кому на премьере не понравился «Борис Годунов» оказался … нет, не император Александр Второй, а всего лишь его родной брат, великий князь Константин Николаевич, кстати, вице-президент Российского Музыкального Общества (Его Императорское Высочество нашел и время, и возможность для того, чтобы в антракте лично зайти к Платоновой и устроить ей жуткий разнос за выбор для бенефиса «позора на всю Россию, а не оперы»). Вторым темным пятнышком (нет, отнюдь не пятнышком) оказалась инспирированная Стасовым история с венком, к которой нам ещё предстоит вернуться. Тем не менее, этот день, 27 января 1874 года, так и остался «звёздным» во всей недолгой жизни Мусоргского. Второго такого дня у него уже не будет. На следующий день за работу взялись критики.

Авторы статьи насчитали 1 или 2 скорее положительные, чем отрицательные критические статьи, 7 или 8 откровенно ругательских, а остальные – так, «ни рыба, ни мясо». Отметим следующие общие черты, характерные для всех без исключения рецензий. Их авторы находили в «Борисе Годунове» великое множество посторонних влияний – Глинки, Даргомыжского, Направника, Серова, Вебера, Вагнера, Шопена, Шумана, Мейербера и Гуно. (Это понятно: искусство никак не может строиться на пустом месте или возникнуть из ниоткуда). И ни один критик не додумался до того, что автор, столь мастерски соединивший в одном произведении казалось бы несовместимое (например, Даргомыжского и Вебера), заслуживает скорее похвалы, чем ругани. Далее — все критики в один голос утверждали, что если и есть в этой опере что-то хорошее, так это сцена в корчме, а в ней — песня Варлаама «Как во городе было во Казани». А вот единого объекта для ругани не было: то, что в выражениях из репертуара портовых проституток ругательски ругал критик №1, вызывало натужную, сквозьзубную похвалу критика №2, который, в свою очередь, приблизительно в тех же портовопроституточных выражениях набрасывался на фрагмент, столь же натужно и сквозьзубно одобряемый критиком №3 и так далее. Критик Соловьёв (*да, да, тот самый, чьё назначение директором Консерватории в 1905 году привело чуть ли не к политическому кризису (см. биографию Римского-Корсакова)) , например, от всей души вдохновенно и упоенно ругательски изругал изменения, внесённые автором оперы в пушкинский текст, причем самым деликатным из его выражений было то, что композитор (он же либреттист) «стих Пушкина заменил стихами лавочника». А критик Ларош считал, что «весьма ловко и бойко составленный сценарий… способствует успеху нового произведения больше, чем перо композитора». Про перо композитора пока промолчим, но над тем, как совместить «замену стиха Пушкина стихами лавочника» с «весьма ловко и бойко составленным сценарием» — задумаемся. А всех переплюнул критик Фаминцын (*А.С.Фаминцын, «критик печального образа» (по Стасову), прототип «Классика», один из персонажей «Райка» (по Мусоргскому)… и автор основополагающих работ по истории дохристианской северной Руси. Так тоже бывает) , который, характеризуя либретто, мало чем отличался от Соловьёва, а говоря о музыке, указывал, что «текст либретто… мог бы идти на драматической сцене и без всякой музыки». И так буквально про все фрагменты оперы: один критик утверждает, что «партия Марины не только некрасива, но и в высшей степени пошла», другой отмечает красивую мазурку, напеваемую Мариной, третий критик убеждён, что Самозванец удался автору менее всего, четвёртый же всерьёз рассуждает о том, что «редкие проблески» в польском акте «заметны лишь в партии Самозванца, которая характерна и красива». И так далее со всеми остановками.

Справедливости ради отметим, что первые 10 дней после премьеры (то есть до 6 февраля) критики ещё как-то сдерживались. 6 же февраля была опубликована приснопамятная статья Кюи. Никогда специально не подсчитывали, кто написал больше гадостей про «Бориса» — Кюи, Соловьёв, Ларош, Страхов или тот же Фаминцын, не в этом дело. Дело в том, кто эти гадости написал (лучший друг) и как эти гадости были восприняты современниками. А если лучший друг написал такое, недоброжелателям чего стесняться? И сдержанное неодобрение тут же перерастает в самую форменную музыкально – критическую вакханалию. Если лучший друг пишет, что «опера представляет ряд разрозненных, не связанных между собой сцен, которые можно как угодно перемешать, добавить, сократить» – почему бы этого не сделать? И сразу же начинаются безбожные урезки и сокращения, приведшие (для начала) к выбросу сцены под Кромами, а потом и к снятию с репертуара всей оперы. Но неизбежен и следующий вопрос – а зачем Кюи всё это написал, какую цель преследовал? Как ни больно и горько признавать, но цель у него могла быть только одна – восстановление высшей справедливости. Конечно же, Цезарь Антонович прекрасно помнил незавидную судьбу своего собственного творения – оперы «Вильям Ратклиф» — выдержавшей всего-то 8 представлений. Не мог не помнить и того, что в кружке «Вильям Ратклиф» удостоился несколько б;льшего количества похвал, чем «Борис Годунов». А если вспомнить «дедов» и «салаг», и особенно «гадкого утёнка», картина становится предельно ясной. «Гадкий утёнок» вдруг оказывается прекрасным лебедем, чем же становятся более опытные и умелые? И вся Вселенная, с точки зрения Кюи, переворачивается с ног на голову. Нет, конечно же, Цезарь Антонович признавал достоинства некоторых мелких вещиц Мусоргского (если даже «гадкий утёнок» сочиняет иногда недурные мелочишки, тем выше пьедестал для более знающих и значимых), пересилив себя, он пропел осанну трём картинам, поставленным в бенефис Кондратьева, но целое-то никак не могло его устроить. «Люди, где же ваши уши? – фактически вопрошал критик.- Не хотите признавать более продвинутых и умелых – так эта попытка не последняя. Но гадкого- то утёнка зачем? А если вы этого ещё не поняли, я объясню вам, почему этот гадкий утёнок должен и впредь оставаться гадким утёнком».

А теперь ещё пару штрихов к облику Мусоргского – человека. Через некоторое время после первой нервной реакции на статью Кюи («Тон статьи Кюи ненавистен…» — а кто бы не занервничал?) он напишет Мальвине Кюи: «Глагол «разлюбить» — не в моих нравах, да и причин для этого, по счастью, нет». А когда Кюи представит свой очередной шедевр – оперу «Анджело» — именно Мусоргский в официальном отзыве осыплет это произведение таким количеством похвал, скольких оно, наверно, не услышало и до сего дня. А может быть, Мусоргский и здесь прав, и оперы Кюи ещё не умерли насовсем, а только спят в ожидании своего прекрасного рыцаря?

В дальнейшем (после смерти Мусоргского) Кюи поведет себя достаточно благородно – вместе с Римским-Корсаковым демонстративно выйдет из состава комитета, отвергнувшего «Хованщину», даст свою версию окончания «Сорочинской ярмарки», напишет (уже без всяких гадостей) полтора десятка статей о Мусоргском. Вот только эти статьи такого резонанса уже не вызовут – будет к тому времени кого слушать и читать и без Цезаря Антоновича. Не забудем, нельзя забывать и того, что тот самый халат и ту самую рубашку, в которых запечатлён Мусоргский на том самом репинском портрете, подарила ему именно Мальвина Кюи. И наверно потому, что своей рубашки и своего халата у Мусоргского, по — видимому, тогда просто не было.

«Мнения критики и публики разошлись»- написали практически все рецензенты. И к чести для публики, надо признать. Но ведь и здесь неизбежен вопрос: «а почему?» Рискнём высказать собственную точку зрения и не обидимся, если кто-либо с ней не согласится. Дело в том, что критики воспринимали музыку тогда и воспринимают её сейчас (всю музыку, не только Мусоргского) с позиций соблюдения неких правил, с точки зрения теории форм, параллельных квинт и октав, альтеррированных терцквартаккордов – то есть с позиций учёной музыкальной премудрости. Иными словами, мы бы сказали — «желудочно». А публика, особенно галёрочная публика, не отягощённая особенным знанием этой самой учёной премудрости, воспринимает музыку (повторимся, всю музыку, не только Мусоргского) главным образом через сердце. Без всяких параллельных октав и дисгармонических контрапунктов. А что бывает, если сильнейший сердечный стимулятор попадает в желудок, думаем, и объяснять особенно не нужно. Неизбежно расстройство желудка и (извините) понос. Что в данном случае и произошло: одновременное расстройство изнеженных музыкально – критических желудков и невероятный по тем временам словесный понос, изгадивший изрядное количество газетных площадей.

Не может быть никаких сомнений в том, что Мусоргский знал эту книжную учёную музыкальную премудрость, как минимум, не хуже самих критиков, вот только воспринимал её несколько иначе. И опередил в своём восприятии всю тогдашнюю музыкально – критическую братию лет, эдак, на тридцать. Или даже несколько более того. И ещё несколько фактов, небезынтересных с точки зрения оценки музыки Мусоргского. По мнению великого русского физиолога Ивана Павлова, в сцене смерти Бориса дана «клинически точная картина смерти человека от грудной жабы». Сейчас это заболевание называется стенокардией (музыкальное произведение, по которому опытный специалист может поставить диагноз – в нашем понимании и есть истинный музыкальный реализм в высшем его проявлении). А критик Ларош утверждал, что «если драматическая правда называется «Борисом Годуновым» г-на Мусоргского, то пропади она совсем».

Но как ни странно, свою главную, стратегическую задачу (пусть и довольно гадкими способами) критики всё же выполнили. Они достаточно хорошо оповестили население о том, что «что-то произошло». Что с них ещё взять?

Из числа тех, весьма немногочисленных представителей тогдашней музыкально – критической элиты, проявивших полнейшее равнодушие и никак в печати на премьеру «Бориса Годунова» не отреагировавших, выделим только одного, которого звали Владимир Васильевич Стасов. Это может показаться невероятным, невозможным, но факт, как говорится, на лице: «идейный руководитель «Могучей кучки», «страстный пропагандист новой русской музыки», «неутомимый борец с музыкальной рутиной» (а именно так изображается этот человек в официальных биографиях Мусоргского) попросту промолчал. И не надо искать публикацию за его подписью о премьере «Бориса» — такой публикации просто не существует в природе.

Как же так – идеолог, пропагандист, поборник трусливо спрятался в кусты и пальцем не пошевелил, чтобы защитить автора «Бориса Годунова» от этого музыкально-критического поноса, от этого музыкально-критического маразма. Да и заслуживает ли после этого такой человек звания идеолога, пропагандиста, поборника и прочая, и прочая, и прочая? Сей ларчик открывается совсем не просто. Непосредственным поводом для этого позорного молчания послужила уже упомянутая история с венком. Владимир Васильевич задумал отметить премьеру «Бориса Годунова» подношением автору венка. Мнение самого награждаемого о несвоевременности такого шага (как показали дальнейшие события, мнение абсолютно обоснованное) Владимира Васильевича нисколько не интересовало. («Молчать! Заслужил – получи! И вообще тебя не спрашивают. Делай то, что тебе велят!»). Конечно, В.В. так не говорил и так не писал (много чести!) – он так действовал. Дирижёр Направник (напомним – активный противник оперы), естественно и категорически отказался этот венок автору передавать, и в воздухе запахло очень большим скандалом. Сам Мусоргский признавался, что «во время премьеры испытал тяжёлое чувство» и был готов для предотвращения этого вполне реального скандала «просто исчезнуть из театра» (и это в свой «звёздный день»!). Венок он всё же получил – после ухода зрителей, за кулисами и не нашёл ничего лучшего, как через пару дней написать Направнику, что на сцене и при зрителях он отказался бы от венка, а ещё через пару дней Стасову, что всё-таки этот венок принял бы. Стасов, возмущённый таким поведением Мусоргского и имевший нешуточные намерения «раздавить его печатно», после получения этого письма от Мусоргского смилостивился и давить не стал.

Остаётся лишь восхищаться Владимиром Васильевичем – с какой энергией и решительностью надевал он на шею автора совершенно ненужный тому венок (действительно, как хомут на шею лошади), как великодушно, забыв все обиды, недодавил Мусоргского, когда тот осмелился (какая наглость!) повести себя не так, как Владимир Васильевич ему предписывал, как благородно отдал его на растерзание всей этой соловьёвско-ларошевско-фаминцынской своре, как не сделал тогда даже устного замечания Кюи за ту самую статью. И санкционировал тем самым приданию этой статье статуса официального приговора участников кружка «Борису Годунову». Ох, и поиздевались же критики (особенно Кюи) за этот венок! Нет, не над Стасовым. Над Мусоргским.

Но если бы дело ограничилось одним только этим эпизодом. Оказывается, Стасов, этот «пламенный трибун», этот «необоримый поборник», при жизни Мусоргского опубликовал о нём две (невероятно – целых две!) статьи – в 1873 году заметку биографического характера в какой-то настольный календарь, столь ничтожную, что даже не счёл нужным её подписать и в 1876 году — письмо в газету «Новое время» с протестом против снятия сцены под Кромами (прозрел наконец!). Хорош поборничек! А сколько чего соорудил Стасов о Мусоргском после смерти Мусоргского, мы, авторы статьи, не знаем. Но знаем точно, что в 1952 году была издана специальная монография под названием «В.В.Стасов. Избранные статьи о Мусоргском» (ещё не вся стасовская литературная продукция о Мусоргском в эту монографию влезла). Казалось бы, что стоило Стасову опубликовать хоть малую толику своих будущих опусов при жизни композитора, показать нужность и важность сочиняемой Мусоргским музыки, поставить на место зарвавшихся критиков. Ведь неизвестно, какие бы внутренние жизненные ресурсы пробудились бы в Мусоргском, сколько он ещё бы прожил и сколько прекрасной музыки ещё бы сотворил. Хуже, во всяком случае, не было бы. Тоже нет!